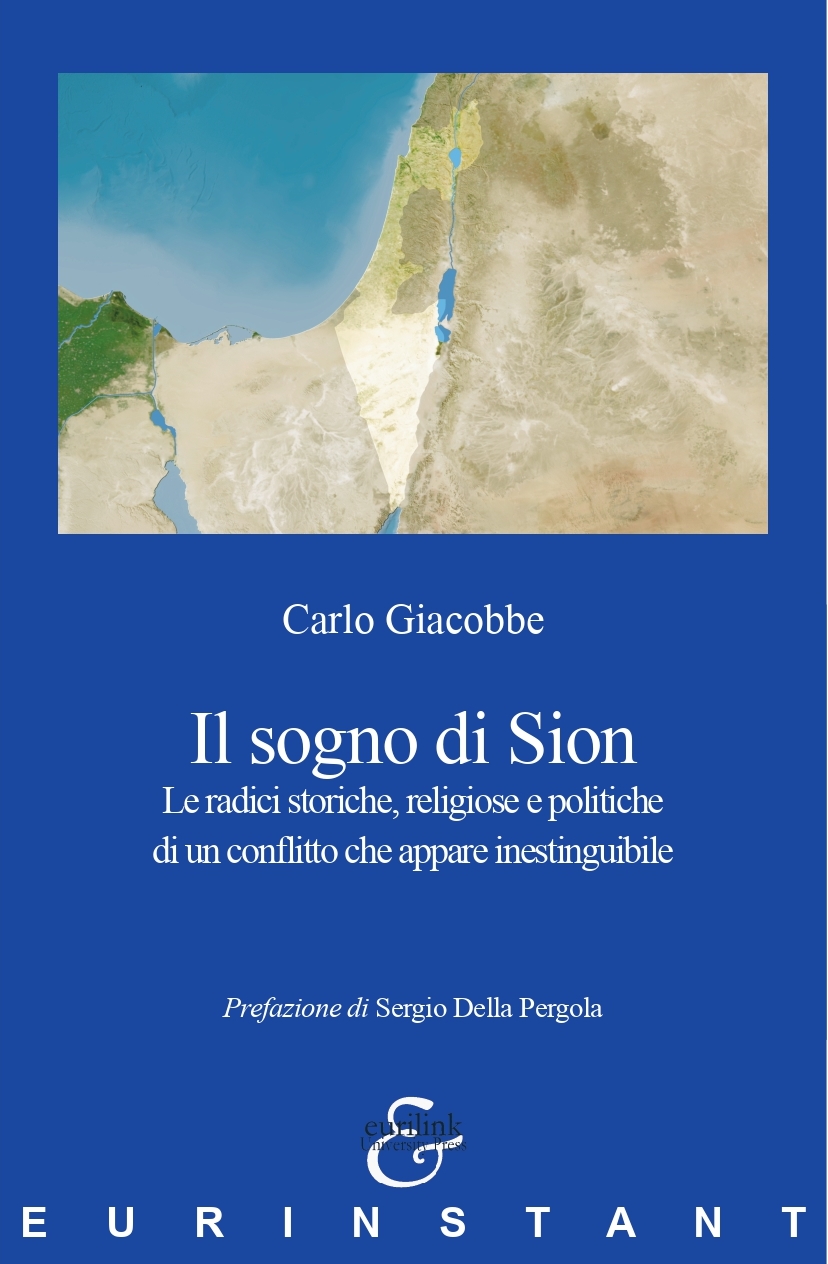

Recensione de Il sogno di Sion – Le radici storiche, religiose e politiche

di un conflitto che appare inestinguibile, di Carlo Giacobbe

di Riccardo Piroddi

“Il sogno di Sion – Le radici storiche, religiose e politiche di un conflitto che appare inestinguibile”, Eurilink University Press, 2024, di Carlo Giacobbe, giornalista, già corrispondente e inviato speciale per l’Ansa in Israele, saggista e autore poliedrico, fornisce una profonda analisi del conflitto israelo-palestinese, esplorando le sue radici storiche, religiose e politiche. Attraverso una narrazione che intreccia eventi storici e attualità, figure storiche e movimenti di popoli, l’Autore offre una prospettiva sulle complesse dinamiche di questo conflitto duraturo. La prefazione di Sergio Della Pergola pone il contesto attuale del conflitto, enfatizzando il ruolo di Israele come cartina di tornasole per i processi di lungo periodo nell’Occidente e la critica situazione derivante dall’aggressione di Hamas del 7 ottobre 2023.

“Il sogno di Sion – Le radici storiche, religiose e politiche di un conflitto che appare inestinguibile”, Eurilink University Press, 2024, di Carlo Giacobbe, giornalista, già corrispondente e inviato speciale per l’Ansa in Israele, saggista e autore poliedrico, fornisce una profonda analisi del conflitto israelo-palestinese, esplorando le sue radici storiche, religiose e politiche. Attraverso una narrazione che intreccia eventi storici e attualità, figure storiche e movimenti di popoli, l’Autore offre una prospettiva sulle complesse dinamiche di questo conflitto duraturo. La prefazione di Sergio Della Pergola pone il contesto attuale del conflitto, enfatizzando il ruolo di Israele come cartina di tornasole per i processi di lungo periodo nell’Occidente e la critica situazione derivante dall’aggressione di Hamas del 7 ottobre 2023.

Il testo delinea la sequenza degli eventi storici chiave, il ruolo dei principali attori politici e le occasioni mancate per la pace nella regione, fornendo un ricco esame della situazione attuale e delle sue implicazioni per il futuro di Israele, dei palestinesi e della regione in generale. Giacobbe principia con un’analisi storica dettagliata, tracciando le origini del conflitto fin dall’epoca ottomana e dal mandato britannico in Palestina, esaminando, poi, la dichiarazione Balfour del 1917, l’olocausto e la creazione dello Stato di Israele nel 1948, eventi che hanno definito i contorni della moderna questione israelo-palestinese. Attraverso questo esame, l’Autore illustra come il passato continui a influenzare profondamente le percezioni e le azioni di entrambe le comunità. Il volume, inoltre, dedica una particolare attenzione al ruolo della religione, sottolineando come essa non solo fornisca una dimensione spirituale alla terra contesa, ma funga anche da catalizzatore per il nazionalismo e l’identità culturale. La narrazione evidenzia il significato di Gerusalemme e dei luoghi santi per ebrei, musulmani e cristiani, mostrando come queste convinzioni religiose intensifichino le tensioni e complichino la ricerca di una soluzione pacifica. La trattazione si estende alle implicazioni socio-politiche del conflitto, indagando le politiche interne di Israele, la frammentazione della leadership palestinese e l’influenza della comunità internazionale. Giacobbe discute le sfide poste dall’insediamento, dalla sicurezza, dall’accesso alle risorse e dai diritti umani, sottolineando come questi temi alimentino un ciclo di violenza e sfiducia. Significativo è il dibattito sull’identità nazionale e personale che emerge dal conflitto, con l’Autore che riflette sulle possibilità di coesistenza e sul concetto di “terra promessa”, che guida le aspirazioni di entrambi i popoli. La visione di Giacobbe invita al dialogo e alla comprensione reciproca, pur riconoscendo gli ostacoli significativi alla pace. La forza de “Il sogno di Sion” risiede non solo nella ricchezza di informazioni e nella profondità di analisi, ma anche nello stile narrativo di Giacobbe, che rende la lettura molto coinvolgente. L’Autore equilibra con abilità la narrazione storica con le testimonianze personali, creando un tessuto narrativo che avvicina il lettore alla complessità umana del conflitto.

Il volume, pertanto, si pone quale contributo significativo alla comprensione del conflitto israelo-palestinese, affrontando con sensibilità e profondità le sue molteplici dimensioni. Attraverso un’indagine che intreccia passato e presente, Giacobbe non solo illumina le radici storiche e le dinamiche attuali del conflitto, ma invita anche a riflettere sulle possibilità di pace e di convivenza futura.

The volume “Sustainability Reporting in Museums” by Elena Borin, associate professor in Business Administration and Financial Accounting at “Link” University in Rome, and board member of ENCATC – European Network on Cultural Management and Policy (Brussels, Belgium), published by Eurilink University Press in 2023, situates museums within the larger context of cultural and creative sectors (CCIs), emphasizing their significant contribution to the global economy. With museums experiencing steady growth over the past seven decades, the book presents a powerful debate for their role not just as custodians of cultural heritage but as active participants in the sustainability discourse. The detailed analysis of the cultural policies and socio-economic contexts of Italy and Spain provides a nuanced understanding of how museums in these countries are navigating the challenges and opportunities presented by sustainability.

The volume “Sustainability Reporting in Museums” by Elena Borin, associate professor in Business Administration and Financial Accounting at “Link” University in Rome, and board member of ENCATC – European Network on Cultural Management and Policy (Brussels, Belgium), published by Eurilink University Press in 2023, situates museums within the larger context of cultural and creative sectors (CCIs), emphasizing their significant contribution to the global economy. With museums experiencing steady growth over the past seven decades, the book presents a powerful debate for their role not just as custodians of cultural heritage but as active participants in the sustainability discourse. The detailed analysis of the cultural policies and socio-economic contexts of Italy and Spain provides a nuanced understanding of how museums in these countries are navigating the challenges and opportunities presented by sustainability. “ARCHITETTURA SOCIALE – Scritti da la terza pagina de L’OSSERVATORE ROMANO”, di Mario Panizza, già professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana e rettore dell’Università degli Studi “Roma Tre”, edito, nel giugno 2023, da Eurilink University Press, raccoglie gli articoli pubblicati dall’Autore, dal maggio 2019 al maggio 2023, sul quotidiano della Città del Vaticano. Il florilegio fornisce l’opportunità di esplorare un’interessante collezione di “relazioni”, focalizzate sull’intersezione tra architettura e società e le implicazioni culturali che ne derivano, costituendo anche un significativo contributo alla letteratura architettonica e arricchendo il dibattito su come questa scienza influenzi e sia influenzata dai contesti sociali, culturali e politici.

“ARCHITETTURA SOCIALE – Scritti da la terza pagina de L’OSSERVATORE ROMANO”, di Mario Panizza, già professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana e rettore dell’Università degli Studi “Roma Tre”, edito, nel giugno 2023, da Eurilink University Press, raccoglie gli articoli pubblicati dall’Autore, dal maggio 2019 al maggio 2023, sul quotidiano della Città del Vaticano. Il florilegio fornisce l’opportunità di esplorare un’interessante collezione di “relazioni”, focalizzate sull’intersezione tra architettura e società e le implicazioni culturali che ne derivano, costituendo anche un significativo contributo alla letteratura architettonica e arricchendo il dibattito su come questa scienza influenzi e sia influenzata dai contesti sociali, culturali e politici. “L’idea di ricostruzione. Gli anni della prepolitica 1941-1945 – L’impegno di Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto per la costruzione della nuova democrazia italiana e la formazione politica dei cattolici”, opera in quattro volumi (2230 pp.) di Stefano Baietti, pubblicata, nel marzo 2024, per i tipi di Eurilink University Press, costituisce una approfondita ricerca, a livelli molteplici, su quella fase cruciale della storia d’Italia, caratterizzata da un intenso lavoro preparatorio, che gettò le basi per la nascita della Repubblica Italiana. Tale periodo, detto della “prepolitica”, coprì gli anni dal 1941 al 1945, di cui furono protagonisti Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto, e il loro fondamentale ruolo nel definire i contorni ideologici e programmatici che avrebbero ispirato la successiva azione politica e governativa nell’Italia post-bellica. Il concetto di prepolitica contemplava l’idea che, prima dell’azione politica concreta, dovesse esserci uno stadio di riflessione profonda sui valori, sugli ideali e sugli obiettivi comuni che si prospettasse di raggiungere, e si rivelò centrale nella teoresi di Paronetto e influente nelle strategie politiche di De Gasperi, una sorta di “maieutica” politica, che preparasse il terreno affinché l’azione politica fosse poi realmente efficace e tendente al bene comune.

“L’idea di ricostruzione. Gli anni della prepolitica 1941-1945 – L’impegno di Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto per la costruzione della nuova democrazia italiana e la formazione politica dei cattolici”, opera in quattro volumi (2230 pp.) di Stefano Baietti, pubblicata, nel marzo 2024, per i tipi di Eurilink University Press, costituisce una approfondita ricerca, a livelli molteplici, su quella fase cruciale della storia d’Italia, caratterizzata da un intenso lavoro preparatorio, che gettò le basi per la nascita della Repubblica Italiana. Tale periodo, detto della “prepolitica”, coprì gli anni dal 1941 al 1945, di cui furono protagonisti Alcide De Gasperi e Sergio Paronetto, e il loro fondamentale ruolo nel definire i contorni ideologici e programmatici che avrebbero ispirato la successiva azione politica e governativa nell’Italia post-bellica. Il concetto di prepolitica contemplava l’idea che, prima dell’azione politica concreta, dovesse esserci uno stadio di riflessione profonda sui valori, sugli ideali e sugli obiettivi comuni che si prospettasse di raggiungere, e si rivelò centrale nella teoresi di Paronetto e influente nelle strategie politiche di De Gasperi, una sorta di “maieutica” politica, che preparasse il terreno affinché l’azione politica fosse poi realmente efficace e tendente al bene comune.

“Zitto e calcola! – Corso introduttivo di Meccanica Quantistica per studenti principianti ma curiosi…”, Eurilink University Press, 2023, di Antonio Ereditato, fisico, già direttore del Laboratorio di Fisica delle Alte Energie dell’Università di Berna, Visiting Professor alla Yale University, attualmente Research Professor all’Università di Chicago e noto divulgatore scientifico, raccoglie le lezioni che l’Autore ha tenuto al Centro di ricerche Biogem nel 2022.

“Zitto e calcola! – Corso introduttivo di Meccanica Quantistica per studenti principianti ma curiosi…”, Eurilink University Press, 2023, di Antonio Ereditato, fisico, già direttore del Laboratorio di Fisica delle Alte Energie dell’Università di Berna, Visiting Professor alla Yale University, attualmente Research Professor all’Università di Chicago e noto divulgatore scientifico, raccoglie le lezioni che l’Autore ha tenuto al Centro di ricerche Biogem nel 2022.