Il principio di non contraddizione è uno dei fondamenti del pensiero logico e filosofico occidentale, formulato con precisione e rigore da Aristotele nel Libro IV della Metafisica. Questo principio sostiene che “è impossibile che una stessa cosa appartenga e non appartenga a un’altra nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto”. In altre parole, è impossibile che un soggetto possieda e contemporaneamente non possieda una determinata qualità, a condizione che si stia parlando dello stesso tempo e del medesimo punto di vista.

Per comprendere a fondo il principio di non contraddizione, è utile analizzare la sua struttura logica. Aristotele non si limita a dire che una cosa non può essere “A” e “non-A” allo stesso tempo; specifica che questa impossibilità si applica solo quando le condizioni sono identiche, ovvero nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto.

Ad esempio, una persona può essere bianca in un dato momento e poi diventare abbronzata sotto l’effetto del sole, mutando così il colore della sua pelle. Questo cambiamento non viola il principio di non contraddizione perché la qualità di essere “bianco” è attribuita a momenti temporali differenti. Ciò che è impossibile, secondo il principio, è affermare che una persona sia bianca e non bianca contemporaneamente e sotto lo stesso aspetto, come nel caso del colore della pelle nello stesso momento e nelle stesse circostanze.

Aristotele introduce due condizioni fondamentali: il tempo e l’aspetto (o il punto di vista). Questi elementi sono cruciali perché permettono di distinguere ciò che potrebbe sembrare una contraddizione apparente da una contraddizione reale. Un altro esempio classico è quello degli etiopi: essi hanno la pelle nera e i denti bianchi. Non c’è contraddizione in questa affermazione, perché il colore nero si riferisce alla pelle e il colore bianco ai denti — due aspetti distinti del soggetto. Violare il principio di non contraddizione significherebbe affermare che gli etiopi sono sia neri che non neri nello stesso aspetto, come nel caso del colore della pelle.

È importante evitare un fraintendimento comune, ovvero l’identificazione del principio di non contraddizione con la tautologia “A è A”, che si riferisce al principio di identità. Il principio, invece, viene meglio rappresentato come “A è B e non è non-B”. Se A è bianco, non può essere allo stesso tempo non-bianco, almeno sotto le stesse condizioni temporali e con riferimento allo stesso aspetto.

Il principio di non contraddizione è essenziale per la coerenza logica e per la costruzione di un discorso razionale. Ogni affermazione che si dichiari vera deve rispettare questo principio; chi lo viola, è libero di farlo, ma deve essere consapevole che non sta costruendo un discorso logico valido né, tantomeno, un discorso conforme alla realtà. Questo principio non limita la libertà di espressione o di pensiero, ma sancisce una regola di base per l’analisi della realtà. Dire che una cosa e il suo contrario sono veri contemporaneamente e nello stesso aspetto significa uscire dal campo della verità e entrare nell’ambito della contraddizione.

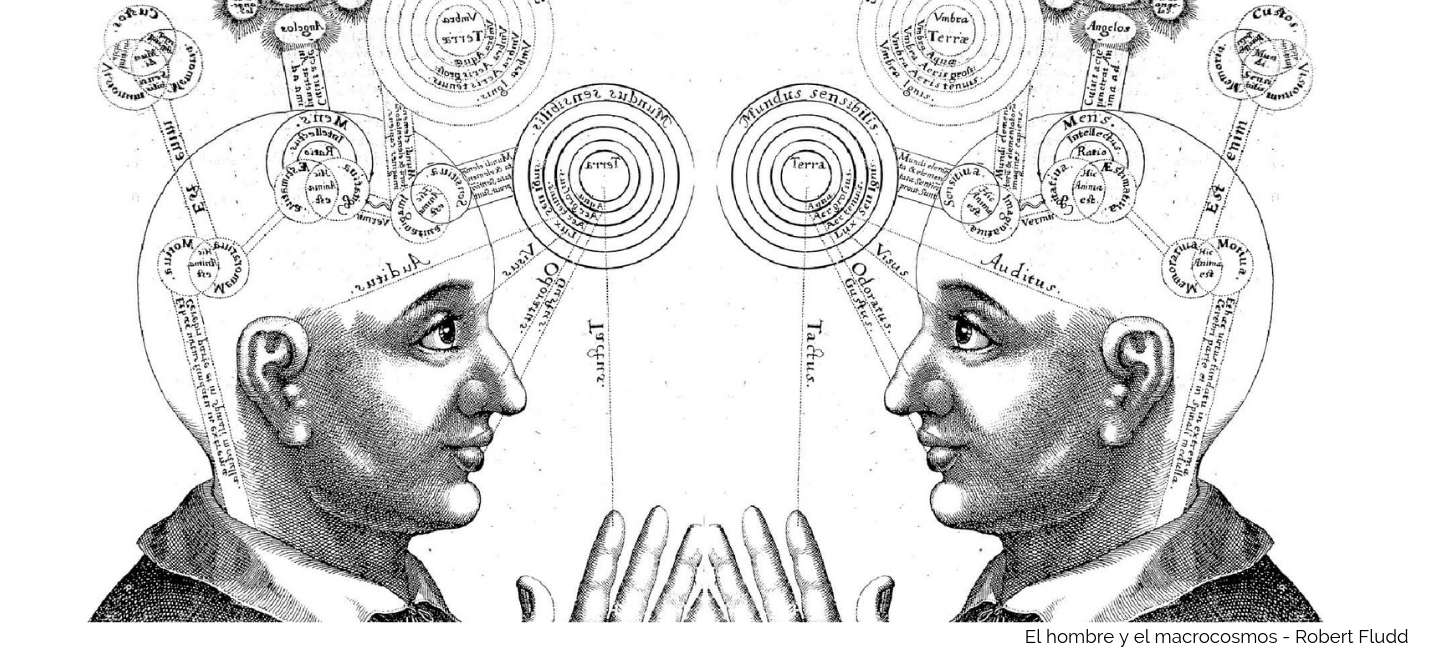

Il principio di non contraddizione non è solo un fondamento della logica, ma ha anche implicazioni ontologiche ed epistemologiche. Sul piano ontologico, esso afferma che la realtà è coerente: una cosa non può avere una determinata proprietà e il suo contrario nello stesso momento. Sul piano epistemologico, il principio di non contraddizione è una guida per la conoscenza umana: una teoria o un sistema di pensiero che viola il principio non può essere considerato una descrizione accurata della realtà.

Il principio di non contraddizione ha ricevuto critiche nel corso della storia della filosofia, soprattutto da parte di correnti filosofiche che mettono in discussione l’assolutezza della logica tradizionale. Tuttavia, molti filosofi hanno difeso la sua importanza come base irrinunciabile per un pensiero coerente e strutturato. Aristotele stesso sottolinea che chi tenta di negare il principio di non contraddizione, in realtà, si contraddice, poiché il solo formulare un’affermazione implica già una distinzione tra ciò che è vero e ciò che è falso.

Il principio di non contraddizione è quindi un cardine del pensiero logico, una pietra angolare su cui si fonda la possibilità stessa di dialogo razionale e di ricerca della verità. Esso non impone una realtà statica e immutabile, ma stabilisce una regola fondamentale per distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, e per orientare la nostra indagine del mondo verso un’interpretazione coerente e razionale.

Questo principio non solo rende possibile la costruzione del sapere scientifico e filosofico, ma rappresenta anche un criterio di coerenza nel linguaggio e nel pensiero comune. Senza di esso, qualsiasi discussione sul vero e il falso si trasformerebbe in una semplice confusione di termini privi di significato.

Un altro aspetto affascinante dell’entanglement è la sua implicazione per la causalità. Nella fisica classica, la causalità è un concetto ben definito: un evento A causa un effetto B attraverso una serie di interazioni localizzate nello spazio e nel tempo. Ma nell’entanglement, sembra che l’informazione viaggi istantaneamente da una particella all’altra, violando il principio di località, che afferma che gli eventi possono influenzarsi solo attraverso uno scambio di segnali che non superano la velocità della luce.

Un altro aspetto affascinante dell’entanglement è la sua implicazione per la causalità. Nella fisica classica, la causalità è un concetto ben definito: un evento A causa un effetto B attraverso una serie di interazioni localizzate nello spazio e nel tempo. Ma nell’entanglement, sembra che l’informazione viaggi istantaneamente da una particella all’altra, violando il principio di località, che afferma che gli eventi possono influenzarsi solo attraverso uno scambio di segnali che non superano la velocità della luce.

Il ruolo di Eros, l’amore, in questo contesto è cruciale. Nel Simposio, l’amore è descritto come un intermediario tra il mondo della ragione e quello della follia. L’amore non è semplicemente un sentimento che unisce due individui, ma un’esperienza che permette all’anima di dislocarsi dal recinto della razionalità e di entrare in contatto con l’ineffabile. Per accedere a questa dimensione dell’anima, Platone afferma che è necessaria una sorta di a-topia, uno “spostamento” o una “dislocazione”, che porta l’individuo fuori dai confini dell’io razionale.

Il ruolo di Eros, l’amore, in questo contesto è cruciale. Nel Simposio, l’amore è descritto come un intermediario tra il mondo della ragione e quello della follia. L’amore non è semplicemente un sentimento che unisce due individui, ma un’esperienza che permette all’anima di dislocarsi dal recinto della razionalità e di entrare in contatto con l’ineffabile. Per accedere a questa dimensione dell’anima, Platone afferma che è necessaria una sorta di a-topia, uno “spostamento” o una “dislocazione”, che porta l’individuo fuori dai confini dell’io razionale.

La caratteristica distintiva dell’AI rispetto al Leviatano di Hobbes risiede nella sua decentralizzazione. Mentre il Leviatano è rappresentato come un’entità singola e sovrana, che detiene tutto il potere, l’autorità dell’AI è distribuita attraverso una rete di attori. Questa rete include governi, aziende tecnologiche e sviluppatori indipendenti, che detengono diverse forme di potere regolatorio. Il controllo dell’AI, dunque, non è concentrato in un’unica figura sovrana, ma frammentato e diffuso attraverso un complesso sistema di governance algoritmica. Questo cambia radicalmente il modo in cui dobbiamo pensare al potere nell’era digitale.

La caratteristica distintiva dell’AI rispetto al Leviatano di Hobbes risiede nella sua decentralizzazione. Mentre il Leviatano è rappresentato come un’entità singola e sovrana, che detiene tutto il potere, l’autorità dell’AI è distribuita attraverso una rete di attori. Questa rete include governi, aziende tecnologiche e sviluppatori indipendenti, che detengono diverse forme di potere regolatorio. Il controllo dell’AI, dunque, non è concentrato in un’unica figura sovrana, ma frammentato e diffuso attraverso un complesso sistema di governance algoritmica. Questo cambia radicalmente il modo in cui dobbiamo pensare al potere nell’era digitale. Uno dei punti di forza del volume è la sua capacità di combinare teoria e pratica in modo efficace. Antonazzi presenta concetti teorici e li collega anche a esempi pratici, rendendo il contenuto chiaro e, soprattutto, applicabile. La divisione del libro in parti distinte permette una comprensione graduale e approfondita delle diverse fasi del negoziato, favorendo un approccio metodico e sistematico.

Uno dei punti di forza del volume è la sua capacità di combinare teoria e pratica in modo efficace. Antonazzi presenta concetti teorici e li collega anche a esempi pratici, rendendo il contenuto chiaro e, soprattutto, applicabile. La divisione del libro in parti distinte permette una comprensione graduale e approfondita delle diverse fasi del negoziato, favorendo un approccio metodico e sistematico.