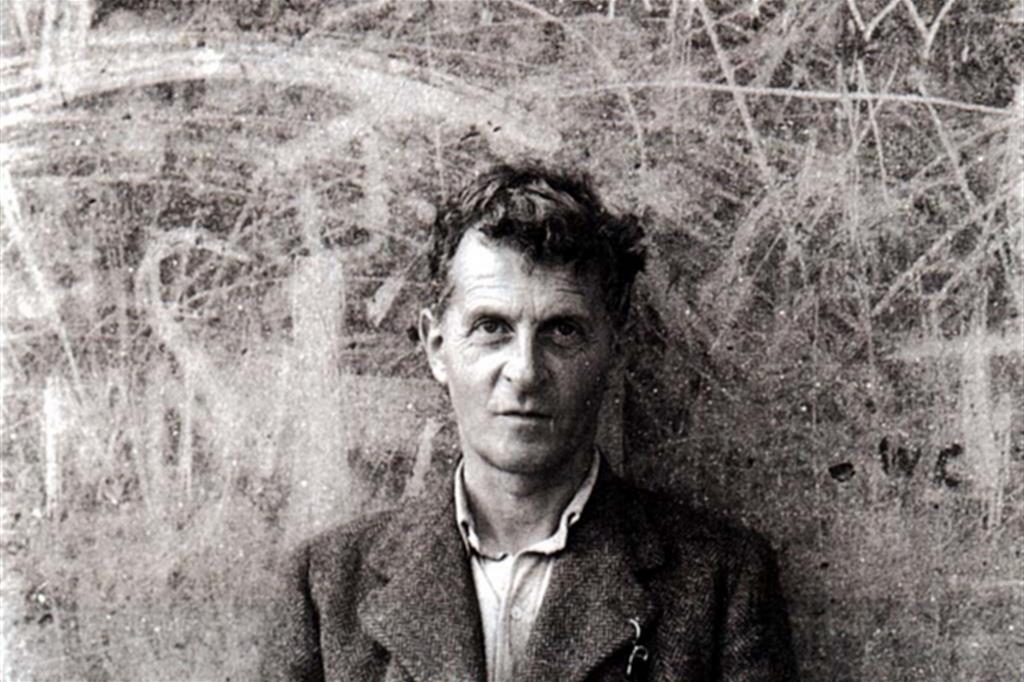

Il Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein, filosofo che ha segnato profondamente il pensiero del XX secolo, fu pubblicato nel 1921. Volume molto denso, intreccia logica, linguaggio e realtà e ha influenzato la filosofia coeva e il successivo sviluppo della linguistica e delle scienze cognitive.

Il Tractatus Logico-Philosophicus di Ludwig Wittgenstein, filosofo che ha segnato profondamente il pensiero del XX secolo, fu pubblicato nel 1921. Volume molto denso, intreccia logica, linguaggio e realtà e ha influenzato la filosofia coeva e il successivo sviluppo della linguistica e delle scienze cognitive.

Il Tractatus fu scritto durante gli anni della Prima guerra mondiale, quando Wittgenstein si arruolò nell’esercito austriaco, partecipando attivamente al conflitto. Gli eventi bellici condizionarono la sua visione del mondo, spingendolo a cercare una forma di espressione che potesse catturare l’essenza della realtà in modo chiaro e inequivocabile. Il lavoro risentì anche dei suoi studi con Bertrand Russell a Cambridge e delle teorie logiche di Gottlob Frege, pur distanziandosi significativamente dai loro approcci più tradizionali alla filosofia del linguaggio.

Il nucleo filosofico del Tractatus è costituito dalla relazione tra linguaggio e mondo. Wittgenstein propone una struttura logica del linguaggio che riflette quella della realtà. Il famoso principio “Il limite del mio linguaggio significa il limite del mio mondo” suggerisce che si possa parlare solo di ciò che si possa pensare; tutto quanto è al di fuori del linguaggio è ineffabile. Il filosofo introduce anche l’idea che la filosofia non debba generare teorie o dottrine, ma piuttosto chiarire i pensieri: il suo scopo è terapeutico e non teoretico.

Dal punto di vista logico, il Tractatus indaga i fondamenti della logica e del pensiero. Wittgenstein utilizza la notazione logica per costruire e dimostrare le sue proposizioni, argomentando che quelle del linguaggio abbiano valore solo in quanto rappresentazioni logiche di fatti del mondo. Questo punto di vista ha dato un contributo fondamentale alla filosofia analitica e alla logica matematica, ispirando, in seguito, movimenti quali il Positivismo Logico del Circolo di Vienna, che cercava di ridurre la filosofia all’analisi logica del linguaggio.

L’opera presenta una struttura rigorosamente organizzata, che riflette l’ambizione dell’Autore di catturare l’essenza della logica e della realtà attraverso il linguaggio. La sua composizione è tanto logica quanto filosofica, ordinata in una serie di proposizioni numerate che si sviluppano in modo gerarchico e deduttivo.

Il Tractatus è diviso in sette proposizioni principali, ciascuna delle quali è espansa da sottoproposizioni numerate in modo decimale. Questa impostazione permette a Wittgenstein di costruire argomenti complessi in modo progressivo e strutturato.

1. Il mondo è tutto ciò che accade

Questa proposizione contempla il concetto di mondo come totalità dei fatti, non delle cose, inteso dal filosofo quale insieme di tutti gli eventi o situazioni fattuali, non una collezione di oggetti.

2. Ciò che accade, i fatti, è il sussistere degli stati di cose

Qui Wittgenstein introduce l’idea degli “stati di cose” (Sachverhalt), combinazioni specifiche di oggetti (Sachen) che possono sussistere o meno. Un fatto è, quindi, una configurazione di oggetti connessi in un modo particolare che esiste nel mondo.

3. Il pensiero logico è l’immagine riflessiva del mondo

Il pensiero è rilevato quale rappresentazione (Bild) del mondo. Tali rappresentazioni hanno una configurazione logica che corrisponde a quella dei fatti che rappresentano. Il pensiero può essere vero o falso, a seconda che abbia o meno un corrispettivo nella realtà.

4. Il pensiero deve occuparsi di ciò che è pensabile e ciò deve essere possibile

Il pensiero deve essere realizzabile nella realtà. La proposizione estende il concetto di logica del pensiero, sostenendo che il pensiero valido deve avere una possibile applicazione pratica o esistenziale.

5. La proposizione è una funzione di verità degli elementi

Le proposizioni sono espressioni del nostro linguaggio che possono essere vere o false. Wittgenstein postula il concetto di “funzione di verità”, suggerendo che il valore di verità di una proposizione dipenda dalle condizioni di verità degli elementi (proposizioni elementari) che la compongono.

6. La forma generale della funzione di verità è: [p, ξ, N(ξ)]

Questa proposizione complessa dettaglia l’idea che ogni proposizione possa essere vista come una funzione di verità e che esista una forma generale per queste funzioni. Il simbolismo utilizzato è tecnico, indicando una funzione che coinvolge proposizioni (p), variabili (ξ) e negazioni (N). Questa è una delle parti più tecniche del trattato, collegando direttamente la logica alla filosofia del linguaggio.

7. Di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere

La celebre conclusione del Tractatus traccia un confine epistemologico ed etico. Wittgenstein delimita il territorio della filosofia a ciò che può essere chiaramente espresso attraverso il linguaggio logico. Tutto ciò che ne è al di fuori – valori etici, estetici, metafisici – dev’essere lasciato al silenzio, non perché sia meno importante, ma perché trascende i limiti del linguaggio.

Ogni proposizione principale ha sotto di sé una serie di proposizioni secondarie, che approfondiscono e chiariscono i contenuti delle prime. Questa struttura numerica non è solo un metodo di disposizione, ma anche un mezzo per mostrare come ciascun pensiero sia logicamente collegato al precedente e prepari il terreno al il successivo. Wittgenstein utilizza questa sistemazione proprio per esplorare e definire i limiti del linguaggio e del pensiero. Ogni proposizione, infatti, mira a delimitare cosa possa essere detto chiaramente – ciò che può essere espresso logicamente – e ciò che, invece, sfugge alla capacità descrittiva del linguaggio, come l’etica e l’estetica, che secondo il filosofo si collocano al di là dei confini del linguaggio.

Il Tractatus Logico-Philosophicus rimane un volume profondo anche se a tratti enigmatico. Sebbene Wittgenstein stesso, n alcune sue opere successive, principalmente in Ricerche Filosofiche, ne abbia criticato talune conclusioni, continua a essere un testo imprescindibile per chiunque sia interessato alla filosofia del linguaggio, alla logica e alla relazione tra linguaggio e realtà. Attraverso la sua concisa e talvolta criptica scrittura, Wittgenstein sfida a riflettere sulle limitazioni del linguaggio e sull’essenza della comunicazione umana.

Il Novum Organum, pubblicato nel 1620, costituisce, senza dubbio, una pietra miliare nella storia del pensiero scientifico e filosofico. Francis Bacon, in quest’opera, non solo critica i metodi di conoscenza allora dominanti, ereditati dalla tradizione aristotelica e scolastica, ma propone anche un nuovo metodo, basato sull’induzione e sulla sperimentazione empirica. La sua visione mira a riformare il processo di acquisizione della conoscenza per avanzare nel progresso tecnico e scientifico.

Il Novum Organum, pubblicato nel 1620, costituisce, senza dubbio, una pietra miliare nella storia del pensiero scientifico e filosofico. Francis Bacon, in quest’opera, non solo critica i metodi di conoscenza allora dominanti, ereditati dalla tradizione aristotelica e scolastica, ma propone anche un nuovo metodo, basato sull’induzione e sulla sperimentazione empirica. La sua visione mira a riformare il processo di acquisizione della conoscenza per avanzare nel progresso tecnico e scientifico.