di

Riccardo Piroddi

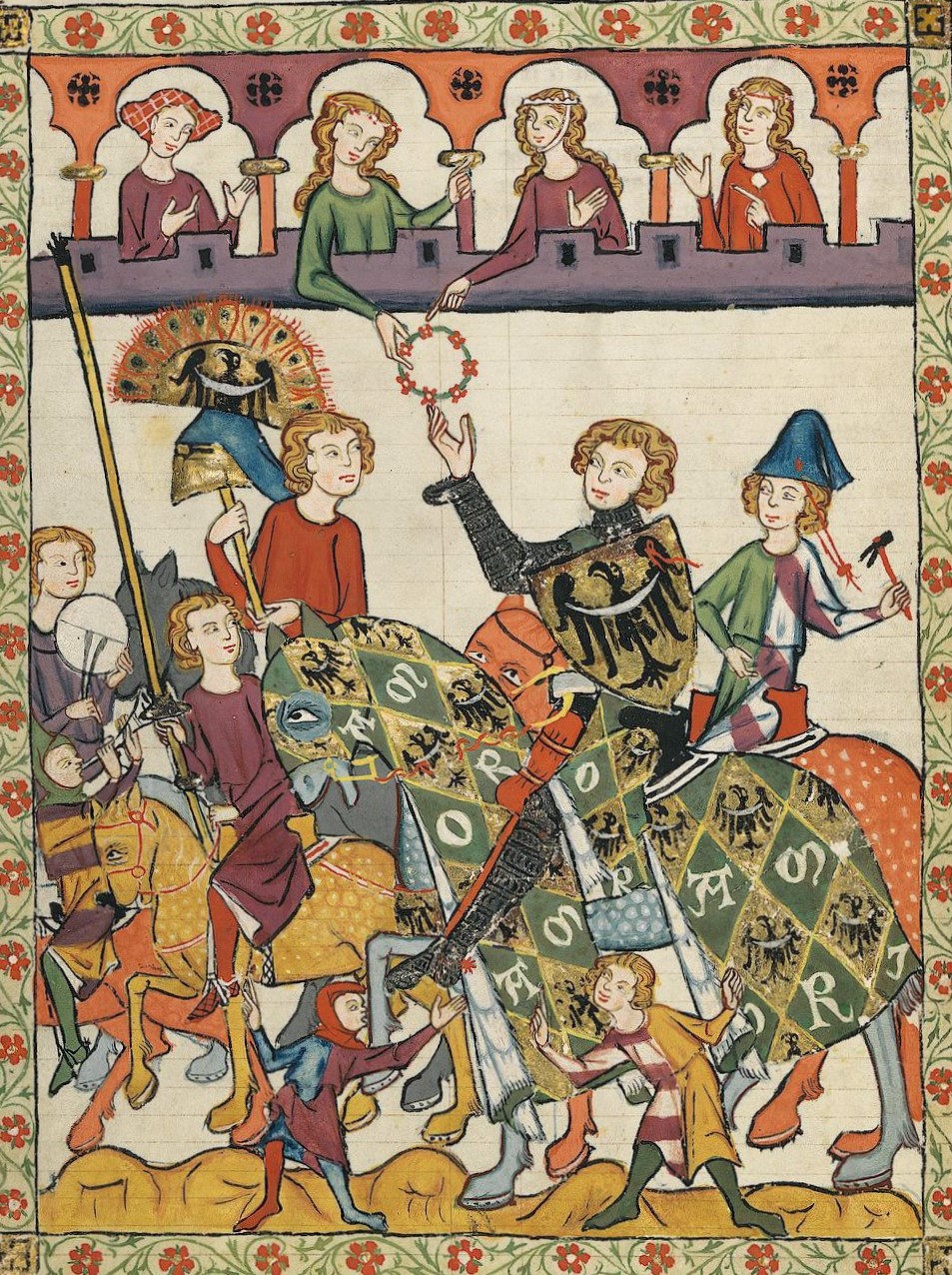

Guido Guinizzelli è stato il teorico del Dolce Stil Novo, l’altro Guido, come lo chiamò Dante (Purg. XI, v. 97) ne ha rappresentato il maggiore esponente. Fiorentino, nacque più o meno nel 1260, dalla nobile famiglia Cavalcanti, mercanti molto ricchi. Notissime erano, a Firenze, quasi fossero un punto cardinale, le terre e le case dei Cavalcanti, situate non lontane dalla Chiesa di Santa Maria in Campidoglio, nei pressi del Mercato Vecchio. Da giovane, era stato mandato dal padre a studiare la filosofia da Brunetto Latini e proprio lì aveva conosciuto il futuro sommo poeta, divenendone amico fraterno.  Guelfo bianco convinto, per dare il buon esempio, cercando, in tal modo, di calmare un po’ le tormentatissime acque in città, aveva sposato Bice degli Uberti, figlia del famoso Farinata, il segretario comunale del PGF, Partito Ghibellino Fiorentino. Tutto questo, comunque, era servito a poco o niente. La tensione, a Firenze, era sempre altissima, tanto che quando non si riuscivano ad eliminare gli avversati in casa, si mandavano i sicari a raggiungerli in trasferta. Durante un pellegrinaggio al santuario di Santiago di Compostela, infatti, nei pressi di Tolosa, Guido prese una coltellata alla schiena, inflittagli da un assassino mandato da Corso Donati, il capo dei guelfi neri. Si salvò per miracolo! Incurante dei numerosi pericoli e della sua incolumità fisica, si fece eleggere al Consiglio Generale. Solo pochi anni dopo, però, ne fu escluso, quando Giano della Bella, un aristocratico passato a sinistra, fece approvare la riforma degli “Ordinamenti di Giustizia”, vietando, ai nobili non iscritti ai sindacati, l’accesso alle cariche pubbliche. Il 24 giugno del 1300, dopo aver preso parte ad una mega rissa in cui guelfi bianchi e neri se le erano suonate di santissima ragione, fino a quando non erano rimaste in piedi che due-tre persone, essendo lui un capo fazione, fu punito con l’esilio a Sarzana, oggi ridente centro in provincia di La Spezia, ma, nel XIII secolo, zona paludosa e insalubre. Fu proprio l’amico Dante, divenuto, nel frattempo, Priore, a firmare, con le lacrime agli occhi, la sua condanna. In poche settimane, a causa dei miasmi mortiferi esalati dagli acquitrini sarzanesi, Guido contrasse la malaria. Tornò a Firenze giusto in tempo per morire, nelle case dei Cavalcanti, il 29 agosto. Fiero nel carattere e altero nell’aspetto, è il più “tragico” dei poeti stilnovisti. L’amore, spesso, gli provocava sbigottimento, lasciandolo dubbioso, destrutto e desfatto:

Guelfo bianco convinto, per dare il buon esempio, cercando, in tal modo, di calmare un po’ le tormentatissime acque in città, aveva sposato Bice degli Uberti, figlia del famoso Farinata, il segretario comunale del PGF, Partito Ghibellino Fiorentino. Tutto questo, comunque, era servito a poco o niente. La tensione, a Firenze, era sempre altissima, tanto che quando non si riuscivano ad eliminare gli avversati in casa, si mandavano i sicari a raggiungerli in trasferta. Durante un pellegrinaggio al santuario di Santiago di Compostela, infatti, nei pressi di Tolosa, Guido prese una coltellata alla schiena, inflittagli da un assassino mandato da Corso Donati, il capo dei guelfi neri. Si salvò per miracolo! Incurante dei numerosi pericoli e della sua incolumità fisica, si fece eleggere al Consiglio Generale. Solo pochi anni dopo, però, ne fu escluso, quando Giano della Bella, un aristocratico passato a sinistra, fece approvare la riforma degli “Ordinamenti di Giustizia”, vietando, ai nobili non iscritti ai sindacati, l’accesso alle cariche pubbliche. Il 24 giugno del 1300, dopo aver preso parte ad una mega rissa in cui guelfi bianchi e neri se le erano suonate di santissima ragione, fino a quando non erano rimaste in piedi che due-tre persone, essendo lui un capo fazione, fu punito con l’esilio a Sarzana, oggi ridente centro in provincia di La Spezia, ma, nel XIII secolo, zona paludosa e insalubre. Fu proprio l’amico Dante, divenuto, nel frattempo, Priore, a firmare, con le lacrime agli occhi, la sua condanna. In poche settimane, a causa dei miasmi mortiferi esalati dagli acquitrini sarzanesi, Guido contrasse la malaria. Tornò a Firenze giusto in tempo per morire, nelle case dei Cavalcanti, il 29 agosto. Fiero nel carattere e altero nell’aspetto, è il più “tragico” dei poeti stilnovisti. L’amore, spesso, gli provocava sbigottimento, lasciandolo dubbioso, destrutto e desfatto:

L’anima mia vilment’è sbigotita

de la battaglia ch’ell’ave dal core

che s’ella sente pur un poco Amore:

più presso a lui che non sòle, ella more.

(L’anima mia vilment’è sbigotita, vv. 1-4)

Forte e nova mia disaventura

m’ha desfatto nel core

ogni dolce penser, ch’i’ avea, d’amore.

(Forte e nova mia disavventura, vv. 1-3)

Allo steso modo, la sua donna pare non essere così celeste e luminosa come quelle esaltate dagli altri poeti, tanto che il suo valore è difficilmente conoscibile dall’uomo. Se Guido fosse stato un trovatore avrebbe accompagnato le sue canzoni con una musica malinconica e angosciosa:

Se Mercé fosse amica a’ miei desiri,

e l’movimento suo fosse dal core

di questa bella donna e’l su’ valore

mostrasse la vertute a’ mie’ martiri.

(Se Mercé fosse amica a’ miei disiri, vv. 1-4)

La canzone Donna me prega, per ch’eo voglio dire, i cui versi sono di difficile comprensione perché volutamente astrusi, è lo specimen della sua poesia. In essa, filosofia, metafisica, psicologia, tristezza, guai, lamenti e spiriti, introdotti nella sua lirica per spiegare il funzionamento dei sensi e dei sentimenti dell’uomo, mostrano la donna non come una guida che renda l’anima perfetta, quanto come creatura la cui bellezza costringa a meditare, ad almanaccare, a scervellarsi, ad elucubrare e a rimuginarvi. Però, rimuginandovi troppo a lungo, il povero Guido correva il rischio di andare fuori di testa.

Donna me prega, – per ch’eo voglio dire

d’un accidente – che sovente – è fero

ed è sì altero – ch’è chiamato amore:

sì chi lo nega – possa ’l ver sentire!

Ed a presente – conoscente – chero,

perch’io no spero – ch’om di basso core

a tal ragione porti canoscenza:

ché senza – natural dimostramento

non ho talento – di voler provare

là dove posa, e chi lo fa creare,

e qual sia sua vertute e sua potenza,

l’essenza – poi e ciascun suo movimento,

e ’l piacimento – che ’l fa dire amare,

e s’omo per veder lo pò mostrare.

(Donna me prega, – per ch’eo voglio dire, vv. 1-14)

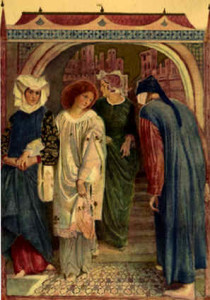

Tra le sue composizioni più famose, infine, è la ballata Perch’i’non spero di tornar giammai. Il poeta, fuori dalla Toscana, chiese a questa sua ballatetta di raggiungere l’amata per dirle, tra pianti, sospiri e accidenti:

Questa vostra servente

viene per star con vui,

partita da colui

che fu servo d’Amore.

(Perch’i’ non spero di tornar giammai, vv. 33-36)

Le Lezioni sulla filosofia della storia, tenute da Georg Wilhelm Friedrich Hegel nel 1821, 1824, 1827 e 1831 alla Humboldt-Universität zu Berlin, raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl, esaminano la relazione tra l’evoluzione storica e il progresso del pensiero umano, secondo i principi della dialettica hegeliana. Hegel sostiene che la storia sia un processo razionale, guidato da una logica interna, che si sviluppa attraverso contraddizioni e sintesi successive, riflettendo il progresso dello spirito (Geist) verso la realizzazione di sé.

Le Lezioni sulla filosofia della storia, tenute da Georg Wilhelm Friedrich Hegel nel 1821, 1824, 1827 e 1831 alla Humboldt-Universität zu Berlin, raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl, esaminano la relazione tra l’evoluzione storica e il progresso del pensiero umano, secondo i principi della dialettica hegeliana. Hegel sostiene che la storia sia un processo razionale, guidato da una logica interna, che si sviluppa attraverso contraddizioni e sintesi successive, riflettendo il progresso dello spirito (Geist) verso la realizzazione di sé.

America Latina: democrazia, populismo e criminalità, di Giorgio Malfatti di Monte Tretto (Eurilink University Press, 2024), ambasciatore e docente universitario, presenta una panoramica esaustiva delle dinamiche politiche, sociali ed economiche dell’America Latina. Il libro si distingue per un’approfondita analisi storica e contemporanea della regione, ponendo l’accento su temi cruciali quali, appunto, la democrazia, il populismo e la criminalità.

America Latina: democrazia, populismo e criminalità, di Giorgio Malfatti di Monte Tretto (Eurilink University Press, 2024), ambasciatore e docente universitario, presenta una panoramica esaustiva delle dinamiche politiche, sociali ed economiche dell’America Latina. Il libro si distingue per un’approfondita analisi storica e contemporanea della regione, ponendo l’accento su temi cruciali quali, appunto, la democrazia, il populismo e la criminalità.