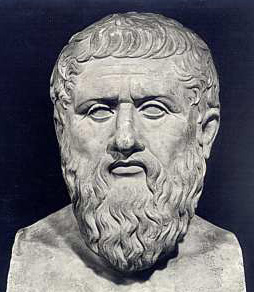

Il Fedro, dialogo sublime di Platone, presumibilmente composto nel 370 a.C., si erge come una maestosa colonna nell’atrio del tempio della filosofia antica, intrecciando, con sapiente ardire, pensiero filosofico, religioso e mitologico. Tra le sue pagine, come in un giardino di allori divini, si passeggia fra discorsi sull’amore, sulla conoscenza e sull’arte retorica.

Il Fedro, dialogo sublime di Platone, presumibilmente composto nel 370 a.C., si erge come una maestosa colonna nell’atrio del tempio della filosofia antica, intrecciando, con sapiente ardire, pensiero filosofico, religioso e mitologico. Tra le sue pagine, come in un giardino di allori divini, si passeggia fra discorsi sull’amore, sulla conoscenza e sull’arte retorica.

Platone vi dipana la trama dell’eros, il desiderio d’amore che muove l’anima verso il bello assoluto. Con slancio poetico, il filosofo eleva questo sentimento dal terreno fisico a quello delle Idee pure, dove l’amore si trasfigura in veicolo di ascensione filosofica. Questa visione è intimamente connessa alla teoria platonica delle Idee, secondo cui la conoscenza vera si raggiunge contemplando tali forme pure, accessibili solamente attraverso un processo di reminiscenza intellettuale. Questo processo, tema caro alla dottrina platonica, qui si colora di toni mistici: il ricordo delle verità eterne diventa un rito di passaggio, una rinascita dello spirito che ascende al cielo delle idee immutabili e può essere interpretato anche come un ritorno all’origine divina dell’anima, una sorta di pellegrinaggio spirituale verso la purificazione e l’illuminazione.

Il dialogo insinua l’idea che l’anima umana possa essere migliorata e redenta attraverso il potere dell’eros filosofico, che spinge l’individuo a una comprensione più profonda della realtà e della propria natura spirituale. Questo processo di ascesa è intricatamente legato al concetto di dialettica, un metodo di questionamento e argomentazione che Socrate, personaggio del dialogo, utilizza per guidare il suo interlocutore verso la verità, innalzando l’intelletto di questi dalla conoscenza sensibile a quella intellegibile.

Il Fedro è impregnato anche di riferimenti e simbolismi religiosi, che richiamano le credenze e le pratiche cultuali dell’antica Grecia. La preghiera iniziale a Pan e alle Naiadi serve sì da omaggio formale alle divinità, ma stabilisce altresì un contesto in cui il discorso può essere visto come un’offerta spirituale. Inoltre, il concetto di anima che Platone sviluppa riflette la visione religiosa greca dell’immortalità e della metempsicosi, ovvero la trasmigrazione delle anime.

Il mito della biga alata è forse l’immagine più potente e incisiva del dialogo. Questa allegoria riferisce di un auriga divino che guida due cavalli: uno nobile e l’altro ribelle, simbolo del conflitto interno tra ragione e desiderio, mentre l’auriga rappresenta l’elemento spirituale, il logistikon, che deve controllare i cavalli per mantenere la biga sulla giusta strada verso il cielo delle Idee, l’Iperuranio. La narrazione incanta per la sua vivida carica immaginifica e si spinge oltre, fungendo da metafora del viaggio dell’anima verso la conoscenza e la divinità. Il mito, così, non è semplice racconto ma epifania filosofica, che svela l’incessante lotta dell’essere per raggiungere l’armonia celeste. Tale mito sottolinea anche la tensione tra il destino divino dell’anima e le sue inclinazioni terrene. La biga alata, infatti, simboleggia il viaggio ascensionale dell’anima verso il divino, sforzandosi di superare l’attrazione gravitazionale delle passioni basse per ritornare alla sfera delle forme pure.

Nel Fedro, Platone non esplora solo tematiche filosofiche e mitologiche profonde, ma si immerge anche nella natura e nel valore dell’arte retorica. Attraverso il dialogo tra Socrate e Fedro, il filosofo ateniese critica le pratiche retoriche a lui coeve, spesso vuote e manipolative, proponendo un modello di retorica basato sulla verità e sulla giusta conoscenza. Due concetti fondamentali in questo contesto sono la synopsis e la dihairesis, ovvero la visione d’insieme e l’arte di dividere correttamente i concetti.

La synopsis rappresenta la capacità di vedere l’argomento nella sua interezza, di comprendere il quadro generale prima di procedere con un’analisi dettagliata. Per Platone è essenziale, perché permette all’oratore di non perdere di vista il contesto più ampio in cui si inserisce il discorso. Una vera comprensione degli argomenti richiede una visione olistica che colleghi le parti al tutto, assicurando che ogni pezzo del discorso sia allineato con il principio guida o la verità fondamentale che si vuol comunicare. La synopsis aiuta a evitare manipolazioni e sofismi, promuovendo una retorica persuasiva, eticamente fondata e intellettualmente rigorosa. La diairesis, invece, è il processo di suddivisione accurata di un argomento in categorie e sottocategorie, che permette di trattare ogni parte con precisione e dettaglio. Questa tecnica è cruciale per affrontare qualsiasi tema complesso, poiché organizza il materiale in modo che ogni elemento sia esaminato secondo criteri chiari e razionali. Nel dialogo, Platone usa la diairesis per distinguere tra diverse forme di amore, evidenziando come una vera comprensione dell’eros non possa prescindere dalla capacità di discernere i suoi aspetti nobili da quelli bassi. Analogamente, una retorica efficace deve poter identificare e isolare i diversi aspetti di un argomento per trattarli con la specificità che meritano. La combinazione di synopsis e diairesis forma la base di ciò che Platone considera l’arte della vera retorica: una disciplina che persuade, educa e migliora chi ascolta. Tale approccio eleva la retorica da semplice tecnica di persuasione a strumento di verità e giustizia, facendo dell’oratore non un mero istigatore, ma un maestro, un guidatore di anime. In questo modo, la retorica acquisisce un valore etico ed epistemologico: da arte di parlare bene, ad arte di pensare e agire correttamente.

Il Fedro, velo iridescente di parole e concetti, dove il filosofico, il religioso e il mitico danzano in un balletto celestiale, non è solo un trattato sull’amore o un manuale di retorica, ma un viaggio dell’anima che, tra le spirali dell’ascensione spirituale e i vortici del discorso logico, cerca di raggiungere la verità ultima. Lettura indispensabile per chi anela a comprendere non solo Platone ma la natura stessa del pensiero umano, rimane una stella polare nel firmamento della letteratura filosofica, guidando gli “astronauti del pensiero” attraverso i cieli tumultuosi della vita verso ciò che è al di là del cielo, l’Iperuranio della saggezza eterna.