Quanto riportato di seguito è soltanto un infinitesimo aspetto della maestà poetica di Dante Alighieri e della sua opera (tratto dalla mia “La Letteratura Italiana. Dalle origini al primo Novecento”, capitolo “Dante Alighieri”):

Ci pensò proprio Dante a prendersi la rivincita, per sé stesso e per tutti i poeti amanti non corrisposti (me compreso!). Leggete questi versi:

I’ son Beatrice che ti faccio andare;

vegno del loco ove tornar disio;

amor mi mosse, che mi fa parlare.

Quando sarò dinanzi al segnor mio,

di te mi loderò sovente a lui.

(Inf., canto II, vv. 70-74)

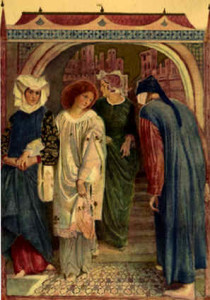

Ci troviamo nel II canto dell’Inferno. È il tramonto. Superata la selva oscura e le tre fiere, il poeta è immobile, impaurito e ormai deciso a non intraprendere più il viaggio nell’aldilà, nonostante la presenza rassicurante di Virgilio, sua guida. A quel punto, l’autore dell’Eneide gli riferisce di non temere, poiché la sua salvezza sta a cuore a tre donne, la Madonna, Santa Lucia e, sì, proprio a lei, Beatrice: “Una donna beata e bella, con gli occhi più lucenti di una stella, si è rivolta a me, con voce soave e angelica, chiedendomi di soccorrerti, perché ella, dopo aver udito che ti eri smarrito, è arrivata troppo tardi. “Anima gentile e onesta – mi ha pregato – ti imploro di aiutarlo, affinché io ne abbia consolazione. Io sono Beatrice ed è per amore che te lo chiedo” (amor mi mosse, che mi fa parlare). La donna, infatti, dal Paradiso, era scesa nel Limbo, dove dimorava l’anima di Virgilio, per esortarlo a proteggere e seguire colui il quale, io, qui e adesso, secondo quanto riferiscono i suoi meravigliosi versi, posso finalmente definire il suo amato!!! Dopo essere stata celebrata lungo tutta la sua breve vita e molto oltre, seppure andata in sposa a un altro uomo, alla fine, Beatrice ricambia l’amore di Dante. Dante ce l’ha fatta! Vi giuro che, scrivendo questi ultimi righi, non sono riuscito a trattenere la commozione! È una mia opinione, ma mi piace ritenere che tutto, proprio tutto lo slancio spirituale dal quale è nata la Divina Commedia, sia contenuto in questi cinque versi del canto II dell’Inferno, pronunciati da Beatrice.

John William Waterhouse, “L’incontro di Dante con Beatrice”, 1915

C’è poco da fare. È stato il più grande di tutti. Al di là di quanto abbiate potuto conoscere di lui e delle sue opere sfogliando le pagine, a lui dedicate, in questo libro, vi consiglio di andare a prenderli i suoi libri e di leggerli voi stessi. Ho sempre pensato che la migliore storia della letteratura sia quella che ognuno di noi si “fa” da solo, semplicemente leggendone e meditandone le opere, senza la mediazione e i filtri interpretativi di quanti, seppure con competenza, esplicano i contenuti di ciò che è stato scritto da altri. Cominciate proprio con Dante. In fondo, sarebbe un bel modo per essergli grati, per esprimere riconoscenza a quella mente eccelsa, instillata in un uomo di “mediocre statura, d’onestissimi panni sempre vestito, col volto lungo, il naso aquilino e gli occhi grossi, le mascelle grandi e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato, i capelli e la barba spessi, neri e crespi e sempre nella faccia malinconico e pensoso” (Giovanni Boccaccio, Trattatelo in laude di Dante, XX), che io immagino ancora passeggiare lungo l’Arno e per i suoi ponti, nell’amata Firenze, immerso nei propri pensieri, tutti per Beatrice e per i versi che, di lì a poco, le avrebbe composto, solo, nella sua piccola stanza, attraverso il cui lucernario, ogni notte, rivolgendo lo sguardo sognante e incantato verso il cielo, avrebbe, poi, scorta, meravigliosa, risplendere tra le stelle.

Henry Holiday, “Dante e Beatrice”, 1884