These my brand-new reflections on geopolitics present it as a philosophical field, emphasizing the influence of geography on political strategies and the impact of geopolitical actions on collective identities and human conditions. It integrates classical philosophical thoughts on power and State acts, aiming to deepen the understanding of nations’ strategic behaviours and ethical considerations. This reflective approach seeks to enhance insights into global interactions and the shaping of geopolitical landscapes.

The Geo-Philosophy

Part II

The phase of the maintenance of our form of civilization unfolds between two apparently opposite and incompatible moments: synthesis and desynthesis. However, the “expansion” of the system has ultimately led to an irreversible crisis. The “crisis” of the West is not due to the incursion of an allotropic element, but to the simple fact that, through expansion, the political grinds down all that is non-political, the metropolis relentlessly grinds down the provincial and the peripheral, urbanism swallows the countryside, the forest, the mountain…, the philosophical absorbs all that is non-philosophical (literature, art, cinema, television, the dream, madness…)—philosophy even amuses itself by producing its own deconstruction; while History grinds down all that is extra-historical, from peoples without history to the history of that which, not unfolding “in public,” would strictly be without history. Now, this expansion has resulted in what Baudrillard calls “implosion,” that is, the “chemical” suspension of all classic opposition in a solution of reversibility or random aggregation, or anyway, according to laws not reducible to any known reference. Such a suspended state is what I call “desynthesis.”

Desynthesis should be understood not as a sort of reflux, but as a movement of drift, like the expression “galactic drift” in the Big Bang theory. The mutual distancing of nebulae here corresponds to the mutual distancing of State, History, and Philosophy and their internal parts from each other; it involves the disarray of the Western system or, more specifically, the breakdown of the system of legitimation of the Western use of the mind, and thus also the dysfunction of the project that refers to that use.

That there is desynthesis can be inferred indirectly from what we might call the Doppler effect of Western civilization, a sort of “redshift” of the “light” emanating from various formations of the objective spirit in which State, History, and Philosophy are variously intertwined.

The Doppler effect we are discussing consists, for example, of the recording of the decline of the universalistic model of the European nation-state and, more specifically, in the shift of political and legal investments to the local and territorial, such that statehood seems to produce more as a multiplicity of subversive pushes than as a totalization of collective existence in the ethno-political universality of the nation. To biopolitics as the perfection of Western statehood (the subsumption of life as a biological fact under a power that acts with aesthetic nonchalance) is substituted a sort of geopolitics of territorial instances (the dissemination of the political in the folds of the concrete territoriality and domesticity of existence). Thus, philosophy no longer produces itself as a national educational project, but as a sort of concrete morality that articulates local truths and transient facts for the use of restricted communities. To the university philosophy, which untangled universal teachings for a community without particularistic divisions within it, and thus an ethnically, legally, and politically homogeneous community—which guaranteed the universality of education through a system of public degrees and certificates—is juxtaposed something like a thought that speaks without legitimation, without authority, without certifications, and therefore a thought ‘gone wild,’ or better said, ‘uncivilized,’ which moves from a retreat to territorial belonging rather than from an imperial investiture. To hermeneutics as the perfection of the public philosophy of the late twentieth century is substituted a thought of local instances, a geo-philosophy; to the image of the state professor, the meticulous philologist, the pedagogue, the jealous guardian of orthodoxy, and the accumulator of glosses is juxtaposed, precisely in the sense that it slips to the side, to the right, that of the corsair thinker or, better yet, pirate, vampyr, one who sucks the soul (the juice, the sap of a thought) introducing into bodies (his public image) a spirit that does not correspond (Wild textualism)—to the productivity and commensurability of philosophical work, typical moreover of every homogeneous formation, is substituted a sort of heterogeneous dissemination of the thinking function, a shift in the register of thought from accumulation to expenditure, from education to conspiracy, from capital to treasure, from universal power to transitory munificence. On this basis is forming another economy of thought that alongside the global governance of the mind affixes something like a liberalism or an anarchism of its use, to the catholicism of thought (revelation + tradition + magisterium) juxtaposes a mind unaware of the revelativity of philosophy, disacknowledging the magisterium of clerics and exercising a sort of free examination of tradition: Lutheranism of the mind.

(Finally, the same can be said for historicity. This no longer produces itself as the unisignificance of the world and facts. To the homogeneous and transferable spiritual heritage of nations is substituted the experience of discontinuity and rupture, to universal history the incommensurability of the historical experiences of concrete local communities.)

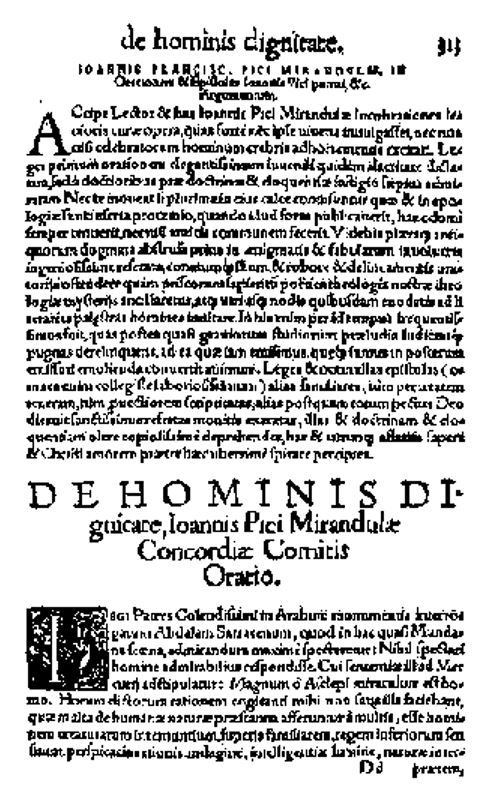

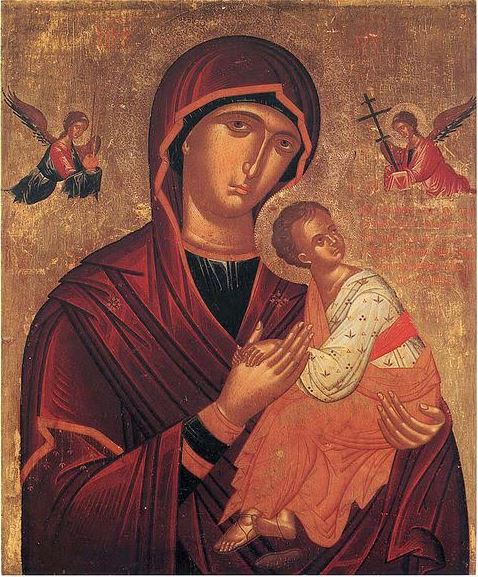

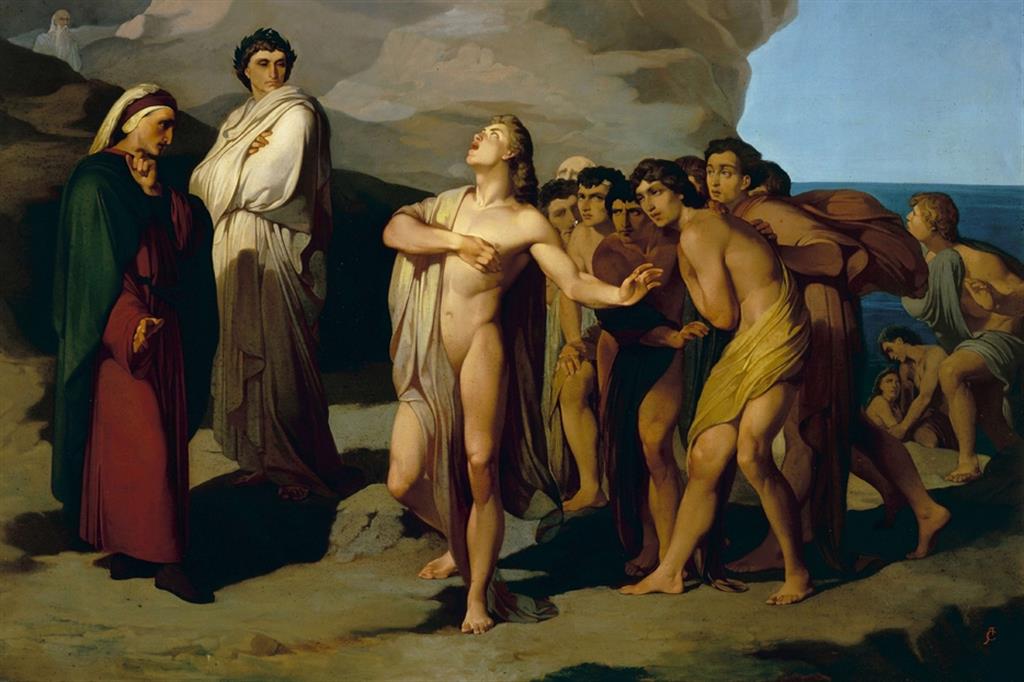

Nel cuore del Rinascimento italiano pulsano le parole di Giovanni Pico della Mirandola, incarnando l’essenza dell’Umanesimo nella Oratio de hominis dignitate. L’orazione fu concepita da Pico come preparazione a una disputa internazionale, ove riunire i più eminenti intellettuali del tempo, a Roma, nel 1487, per discutere di “pax philosophica”. Per l’appuntamento, Pico compilò 900 tesi, pubblicate per la prima volta nel dicembre del 1486. Tuttavia, l’evento fu immediatamente annullato per decisione di papa Innocenzo VIII, che volle formare un comitato di esperti incaricati di valutare l’ortodossia delle tesi. Tre di queste furono dichiarate eretiche dalla commissione, mettendo in cattiva luce l’intera iniziativa e causando la sospensione del progetto. Pico fu addirittura costretto a rifugiarsi in Francia, dove fu comunque arrestato e detenuto nella fortezza di Vincennes, a Parigi, su richiesta del pontefice.

Nel cuore del Rinascimento italiano pulsano le parole di Giovanni Pico della Mirandola, incarnando l’essenza dell’Umanesimo nella Oratio de hominis dignitate. L’orazione fu concepita da Pico come preparazione a una disputa internazionale, ove riunire i più eminenti intellettuali del tempo, a Roma, nel 1487, per discutere di “pax philosophica”. Per l’appuntamento, Pico compilò 900 tesi, pubblicate per la prima volta nel dicembre del 1486. Tuttavia, l’evento fu immediatamente annullato per decisione di papa Innocenzo VIII, che volle formare un comitato di esperti incaricati di valutare l’ortodossia delle tesi. Tre di queste furono dichiarate eretiche dalla commissione, mettendo in cattiva luce l’intera iniziativa e causando la sospensione del progetto. Pico fu addirittura costretto a rifugiarsi in Francia, dove fu comunque arrestato e detenuto nella fortezza di Vincennes, a Parigi, su richiesta del pontefice.

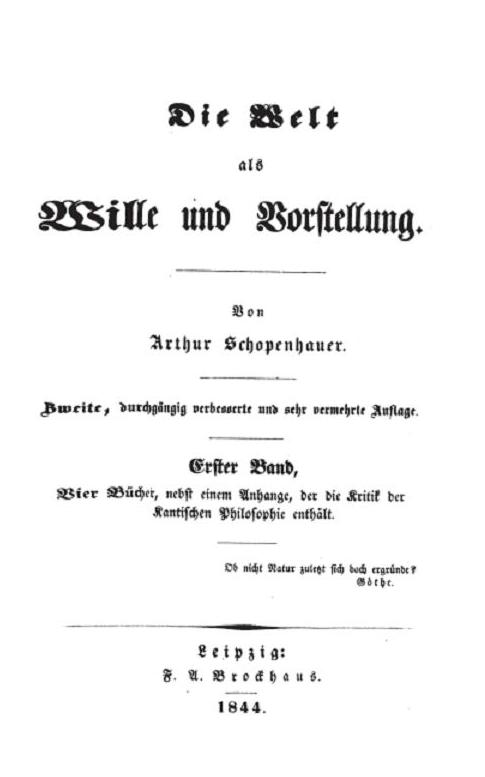

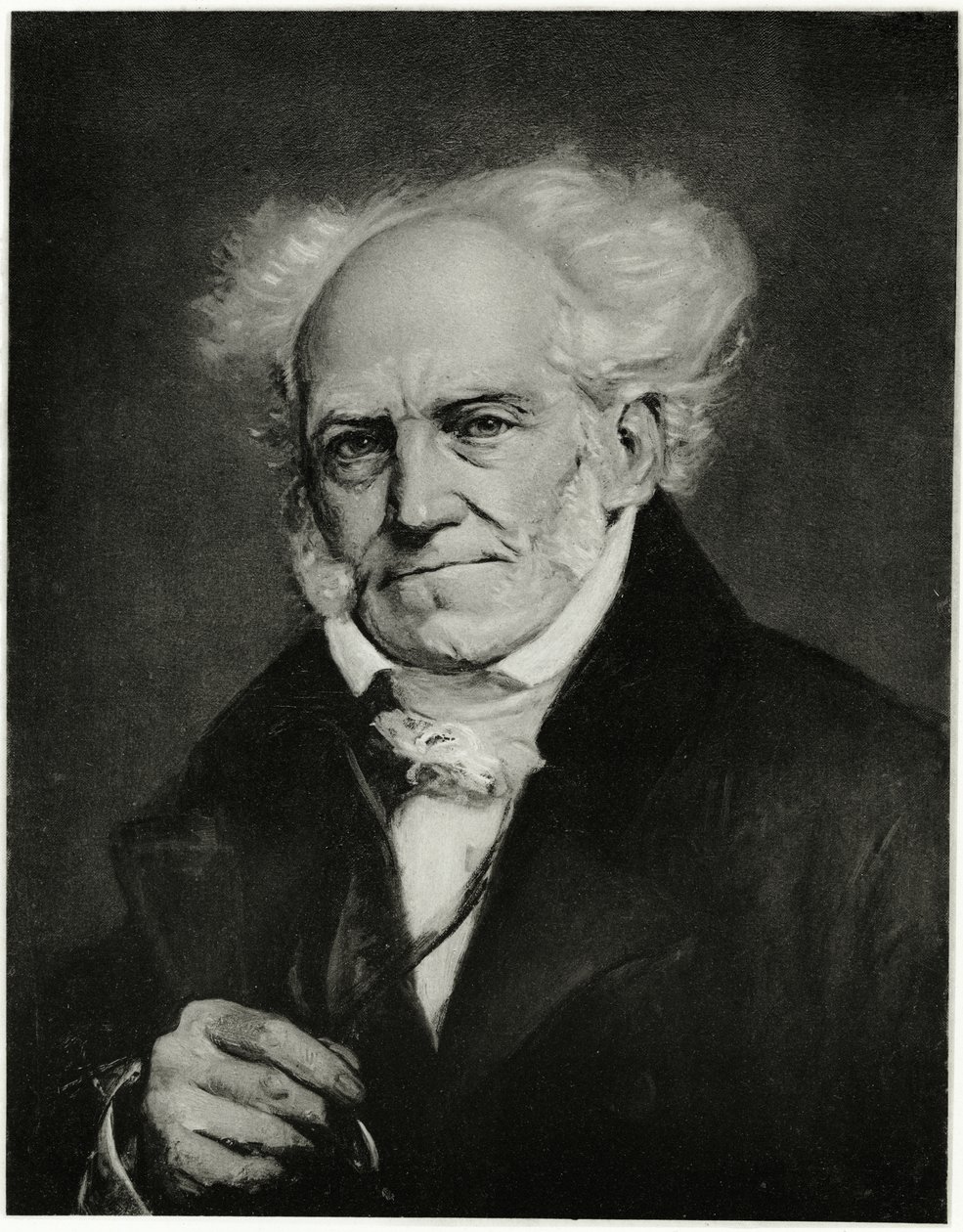

Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer è un’opera filosofica monumentale, che ha avuto e continua ad avere un profondo impatto sulla filosofia occidentale, essendovi teorizzati elementi che hanno ispirato anche la letteratura, la psicologia e le arti.

Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer è un’opera filosofica monumentale, che ha avuto e continua ad avere un profondo impatto sulla filosofia occidentale, essendovi teorizzati elementi che hanno ispirato anche la letteratura, la psicologia e le arti.

Le Lezioni sulla filosofia della storia, tenute da Georg Wilhelm Friedrich Hegel nel 1821, 1824, 1827 e 1831 alla Humboldt-Universität zu Berlin, raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl, esaminano la relazione tra l’evoluzione storica e il progresso del pensiero umano, secondo i principi della dialettica hegeliana. Hegel sostiene che la storia sia un processo razionale, guidato da una logica interna, che si sviluppa attraverso contraddizioni e sintesi successive, riflettendo il progresso dello spirito (Geist) verso la realizzazione di sé.

Le Lezioni sulla filosofia della storia, tenute da Georg Wilhelm Friedrich Hegel nel 1821, 1824, 1827 e 1831 alla Humboldt-Universität zu Berlin, raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl, esaminano la relazione tra l’evoluzione storica e il progresso del pensiero umano, secondo i principi della dialettica hegeliana. Hegel sostiene che la storia sia un processo razionale, guidato da una logica interna, che si sviluppa attraverso contraddizioni e sintesi successive, riflettendo il progresso dello spirito (Geist) verso la realizzazione di sé.