Clicca sull’immagine per ascoltare la puntata

BARUCH SPINOZA: il filosofo per il nostro tempo

1ᵃ Puntata: La vita e i tempi di Baruch Spinoza

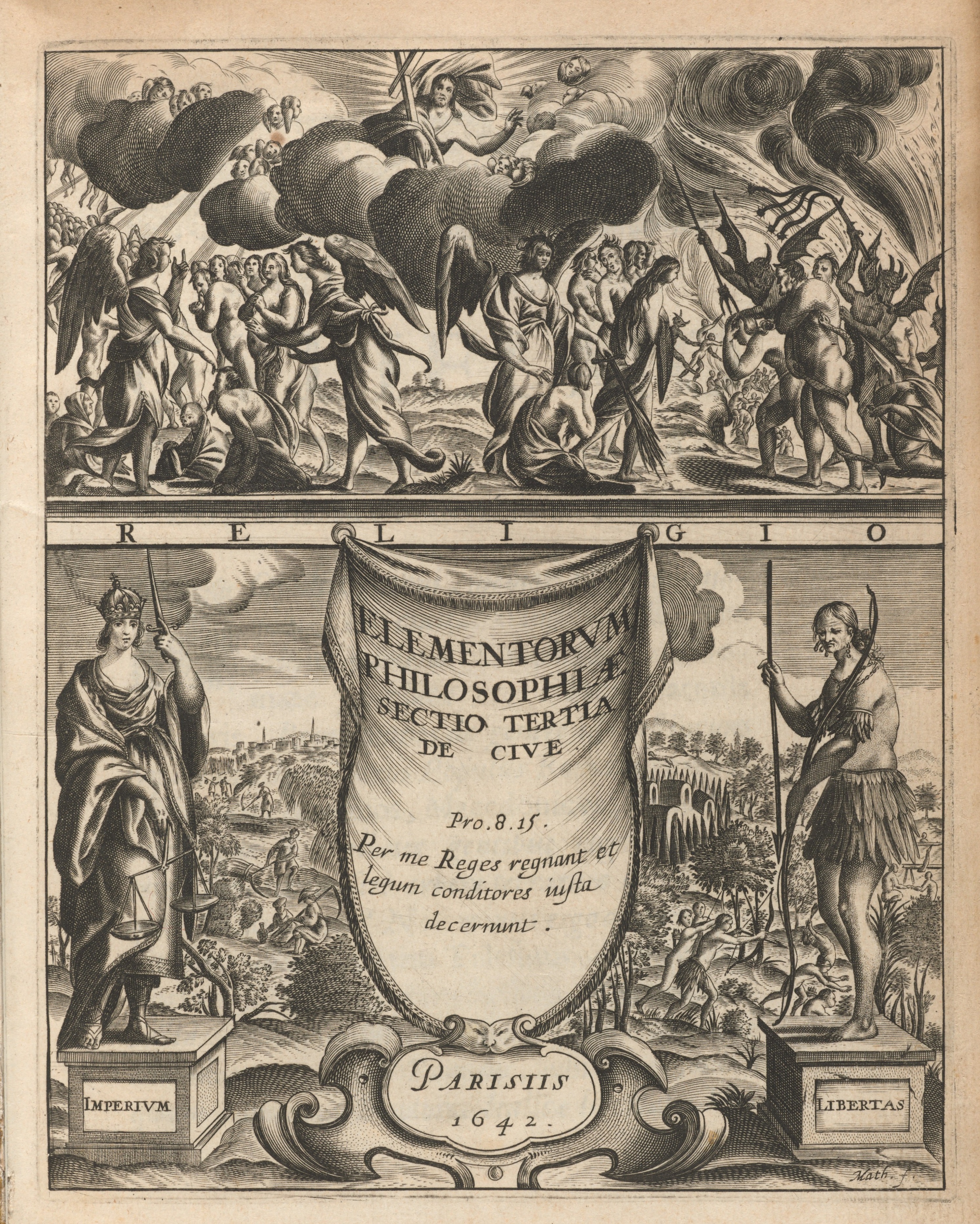

De Cive di Thomas Hobbes

Stato di natura, stato civile, contratto sociale, “Leviatano”

De Cive (Il Cittadino), pubblicato originariamente in latino, nel 1642 e, successivamente, in inglese, nel 1651, si colloca cronologicamente tra le due grandi opere di Thomas Hobbes, Leviatano (1651) e De Corpore (Il Corpo, 1655). Il contesto storico di De Cive è cruciale per comprenderne le tematiche. Hobbes scrive durante un periodo di instabilità in Inghilterra, caratterizzato dalla guerra civile (1642-1651). Il conflitto tra la monarchia di Carlo I e il Parlamento costituisce un retroscena di caos e incertezza, che influenza profondamente il pensiero di Hobbes. La sua speculazione filosofica è una risposta diretta al disordine e alla paura di anarchia che percepisce attorno a sé, cercando di trovare soluzioni teoriche per la pace e la stabilità sociale.

L’Autore sviluppa in quest’opera una visione del mondo radicalmente nuova e meccanicistica. L’uomo è visto come un corpo in movimento, guidato da appetiti e avversioni, le cui interazioni determinano la struttura della società. Nel trattare gli aspetti antropologici, Hobbes dipinge un ritratto dell’uomo mosso primariamente dall’istinto di autoconservazione. Questa concezione pessimistica dell’essere umano, essenzialmente egoista e trasportato dal desiderio di potere, è fondamentale per comprendere il suo appello a un’autorità assoluta.

Il filosofo introduce il concetto di stato di natura, in cui gli uomini sono liberi e uguali. Tale libertà, però, conduce inevitabilmente al conflitto. Da qui, l’esigenza di un potere sovrano che imponga l’ordine e garantisca la pace, attraverso il contratto sociale: gli individui cedono i loro diritti al sovrano in cambio di protezione, un’idea che avrebbe influenzato profondamente il pensiero politico successivo.

Hobbes approfondisce in modo significativo la distinzione tra lo stato di natura e lo stato civile, concetti fondamentali per la comprensione del suo pensiero politico e filosofico. Questi servono a fondare la sua rappresentazione del contratto sociale e a delineare la transizione necessaria dalla natura alla società, per garantire sicurezza e ordine civile.

Secondo Hobbes, lo stato di natura è una condizione ipotetica, in cui gli esseri umani vivono senza una struttura politico-legale superiore che regoli le loro interazioni. In De Cive, così come nel più celebre Leviatano, il filosofo descrive lo stato di natura con la famosa frase homo homini lupus (l’uomo è lupo per l’uomo). Non vi esistono leggi oltre ai desideri e alle paure individuali; è un ambiente in cui vigono il sospetto perpetuo e la paura della morte violenta. Tutti gli uomini sono uguali, nel senso che chiunque può uccidere chiunque altro, sia per proteggersi sia per prevenire potenziali danni. Di conseguenza, lo stato di natura è caratterizzato da una guerra di tutti contro tutti (bellum omnium contra omnes), la vita è “solitaria, povera, brutale, brutta e breve”, come scriverà poi in Leviatano.

La transizione dallo stato di natura allo stato civile avviene mediante il contratto sociale, un’idea che Hobbes sviluppa per spiegare come gli individui possano uscire dallo stato di natura. Sostiene, infatti, che questi, mossi dalla razionale paura della morte violenta e dal desiderio di una vita più sicura e produttiva, decidano di istituire un’autorità sovrana a cui cedere il proprio diritto naturale di governarsi autonomamente. Questo sovrano, o “Leviatano”, è autorizzato a detenere il potere assoluto per imporre l’ordine; non è parte del contratto sociale e, quindi, non è soggetto alle leggi che impone. La sua autorità deriva dalla consapevolezza collettiva che senza un tale potere la società regredirebbe allo stato di natura. Gli individui accettano di vivere sotto un’autorità assoluta per evitare il caos e la violenza che altrimenti prevarrebbero.

La contrapposizione tra stato di natura e stato civile ha profonde implicazioni filosofiche e politiche. Hobbes sfida le nozioni precedenti di società governata dalla morale o dal diritto naturale, sostituendo questo modello con la necessità di un potere sovrano e indiscutibile per mantenere l’ordine. La visione hobbesiana del contratto sociale ha influenzato profondamente la teoria politica moderna, anticipando questioni di consenso, diritti individuali e natura del potere politico. La sua analisi rimane pertinente per le discussioni contemporanee sui fondamenti della legittimità del governo e sui diritti degli individui rispetto al potere statale. La dicotomia tra stato di natura e stato civile, in definitiva, costituisce anche una riflessione profonda sulla condizione umana e sulla società.

In De Cive, Hobbes articola una visione del mondo e una filosofia politica che riflettono le sue profonde preoccupazioni riguardo alla natura umana e alla necessità di ordine. In un’epoca di grandi turbamenti propone una soluzione radicale al problema della coesistenza umana, ponendo le basi per la moderna teoria politica. L’opera, quindi, non solo riflette il tumulto del suo tempo, ma offre anche spunti di riflessione ancora attuali sulla natura del potere e sulla condizione umana.

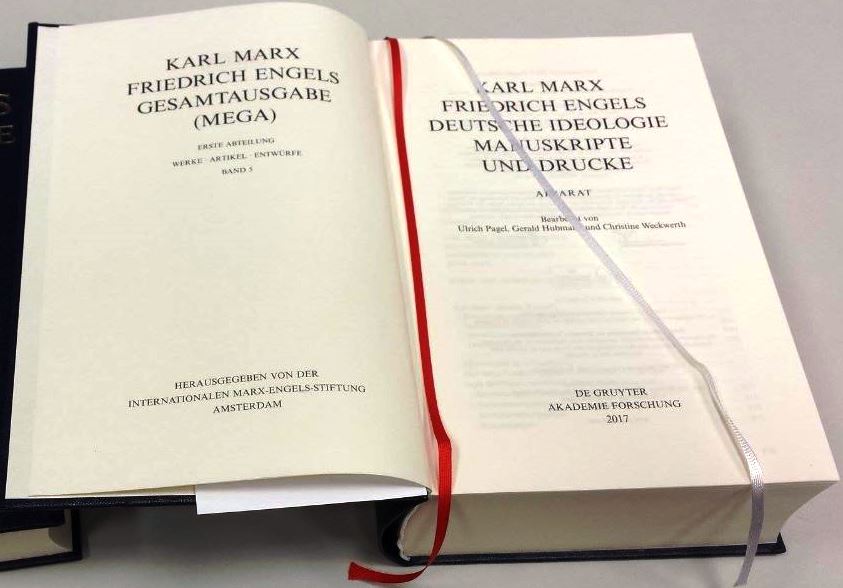

L’ideologia tedesca di Karl Marx e Friedrich Engels

Materialismo storico, struttura, sovrastruttura e comunismo

L’ideologia tedesca di Karl Marx, scritta con Friedrich Engels tra il novembre del 1846 e l’agosto del 1846, è un’opera fondamentale nel corpus teorico marxista, essenziale per comprendere l’evoluzione del pensiero del filosofo di Treviri, che lo conduce a una visione più strutturata del materialismo storico. Rimasta pressoché inedita durante la vita degli autori, fu pubblicata postuma solo nel 1932.

L’ideologia tedesca di Karl Marx, scritta con Friedrich Engels tra il novembre del 1846 e l’agosto del 1846, è un’opera fondamentale nel corpus teorico marxista, essenziale per comprendere l’evoluzione del pensiero del filosofo di Treviri, che lo conduce a una visione più strutturata del materialismo storico. Rimasta pressoché inedita durante la vita degli autori, fu pubblicata postuma solo nel 1932.

Marx ed Engels prendono le distanze dall’idealismo hegeliano, criticandolo aspramente e opponendogli un materialismo radicale, che individua nelle condizioni materiali di esistenza la base delle strutture sociali e delle sovrastrutture ideologiche. Marx formula uno dei concetti chiave del suo pensiero: l’idea che non sia la coscienza degli uomini a determinare il loro essere, ma, al contrario, il loro essere sociale a determinare la coscienza. Il filosofo critica la dialettica hegeliana della storia, proponendo una visione materialistica secondo cui sono i conflitti tra classi sociali, basati su rapporti di produzione materiali, a guidare il progresso storico. Questo sposta l’attenzione dalle idee e dalla mente umana alle reali condizioni economiche e sociali. Hegel è accusato di aver sovvertito il rapporto tra essere e coscienza, conferendo a quest’ultima un primato che nella realtà non possiede. Secondo Marx, Hegel si trova intrappolato in un circolo vizioso di astrazioni, che allontanano la filosofia dalla realtà materiale e concreta delle condizioni umane. Di qui, l’approdo al materialismo storico.

Marx ed Engels argomentano che la base economica di una società –le forze produttive e i rapporti di produzione (la struttura) – condizioni le istituzioni sociali, politiche e ideologiche (la sovrastruttura). Questa teoria implica che qualsiasi cambiamento significativo nelle condizioni materiali porta a cambiamenti nella cultura e nell’organizzazione politica della società. Le forze produttive includono la tecnologia, le capacità lavorative e il know-how tecnico disponibili in una società, mentre i rapporti di produzione rappresentano le relazioni sociali ed economiche che si muovono attorno alla produzione (ad esempio, le classi di proprietari e di lavoratori). Il progresso delle forze produttive, poi, entra inevitabilmente in conflitto con i rapporti di produzione esistenti, un fenomeno che può portare a tensioni sociali e a rivoluzioni. L’approccio dialettico, ereditato da Hegel ma trasformato in una chiave materialistica, è essenziale nel materialismo storico. Marx adotta una visione della storia che contempla lo sviluppo sociale come risultato di contraddizioni interne e conflitti tra classi opposte, conflitti che non sono anomalie ma motore essenziale del cambiamento storico. A differenza di Hegel, per cui le idee (tesi) evolvono attraverso contraddizioni interne (antitesi) fino a risolversi in una forma superiore (sintesi), Marx vede i cambiamenti materiali ed economici come i veri driver del progresso storico. Questo implica che la coscienza e le idee degli uomini siano in gran parte il prodotto delle loro condizioni materiali di vita. Filosoficamente, il materialismo storico non si limita a una mera interpretazione della storia, ma serve anche come una guida per l’azione. Il riconoscimento delle condizioni materiali base dei conflitti sociali giustifica la lotta politica e la rivoluzione quali mezzi legittimi per risolvere queste contraddizioni.

Nell’opera, i due autori delineano altresì le fondamenta teoriche del comunismo, che poi svilupperanno ulteriormente nelle loro opere successive, culminando ne Il Capitale. Il comunismo è qui presentato sia come teoria politica od obiettivo da raggiungere che risultato inevitabile del collasso del capitalismo, guidato dalle sue stesse contraddizioni interne e dallo sviluppo delle forze produttive. Il capitalismo aliena l’uomo dalla sua essenza, dal suo lavoro e dai suoi simili. Il comunismo mira a superare questa alienazione, restituendo all’individuo un senso di appartenenza e di realizzazione tramite il lavoro. Il comunismo è così descritto come la fase della storia umana che segue la distruzione della borghesia e dei suoi rapporti di produzione. Marx ed Engels intendono la storia come una serie di fasi economiche, ognuna delle quali si evolve a causa delle contraddizioni interne e si conclude con la rivoluzione sociale. Il comunismo, quindi, costituisce l’ultima fase di questo processo storico. Nella società comunista le classi sociali sono abolite e non essendoci più distinzione tra proletariato e borghesia, si elimina la base dei conflitti di classe. La proprietà privata dei mezzi di produzione è rimpiazzata dalla proprietà collettiva. Ciò cambia radicalmente l’economia e la struttura della società, rendendo possibile una distribuzione equa delle risorse. Invece di essere guidata dal profitto, la produzione è organizzata per soddisfare i bisogni reali delle persone. Ciò dovrebbe garantire che nessuno soffra di povertà o mancanza di risorse essenziali. Marx ed Engels prevedono anche che lo Stato, considerato strumento per l’oppressione di una classe su un’altra, diventi superfluo in una società senza classi e, pertanto, si dissolverà gradualmente. L’utopia comunista, come presentata ne L’ideologia tedesca, è la risposta ai problemi generati dal capitalismo, inclusi sfruttamento, disuguaglianza e alienazione; tuttavia, l’applicazione pratica di questi principi nel XX secolo, attraverso regimi che si sono dichiarati comunisti, ha spesso portato a risultati molto diversi (e drammatici) dalle teorie originali di Marx ed Engels, suscitando critiche e dibattiti continui sull’applicabilità e sulla validità del comunismo come modello socio-economico.

L’ideologia tedesca è un testo cruciale per comprendere le radici del marxismo e la formazione intellettuale di Marx ed Engels. Nonostante la sua complessità e il contesto polemico in cui è stato scritto, offre spunti di riflessione ancora attuali sul rapporto tra economia, società e politica. La critica diretta a figure del tempo e la profondità, spesso violenta, dell’analisi rendono questo lavoro un pilastro della filosofia politica ed economica moderna.

I Principi di Scienza Nuova di Giambattista Vico

Reinterpretare la storia

Principi di Scienza Nuova di Giambattista Vico, pubblicato in diverse edizioni tra il 1725 e il 1744, costituisce un punto di svolta nella storia del pensiero filosofico e storico dell’epoca moderna. Questo testo ridefinisce il ruolo della filosofia e della storia, introducendo un nuovo metodo di indagine sulla civiltà umana, basato su principi di variazione e ripetizione, che Vico chiama corsi e ricorsi storici.

Principi di Scienza Nuova di Giambattista Vico, pubblicato in diverse edizioni tra il 1725 e il 1744, costituisce un punto di svolta nella storia del pensiero filosofico e storico dell’epoca moderna. Questo testo ridefinisce il ruolo della filosofia e della storia, introducendo un nuovo metodo di indagine sulla civiltà umana, basato su principi di variazione e ripetizione, che Vico chiama corsi e ricorsi storici.

Nel XVIII secolo, il contesto culturale europeo era dominato dal razionalismo cartesiano e dall’empirismo inglese, correnti che propugnavano la deduzione logica e l’esperienza sensoriale quali fonti principali della conoscenza. Vico propone un radicale cambiamento di prospettiva, ponendo l’accento sulla comprensione dell’umanità attraverso le fasi del suo sviluppo culturale e sociale. La sua visione contrappone un modello di conoscenza che valorizza la storia e la cultura come chiavi per interpretare la realtà.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di Principi di Scienza Nuova è rappresentato dalla teoria dei corsi e ricorsi storici, secondo la quale la storia dell’umanità si sviluppa attraverso cicli di ascesa, declino e rinascita, riflettendo le leggi naturali della vita sociale. Questa teoria costituisce il portato più famoso e innovativo del pensiero vichiano. Il filosofo sostiene che la storia umana non progredisca in linea retta, ma si muova attraverso cicli ripetuti di ascesa, stasi e declino, che lui identifica con le tre età (degli dei, degli eroi e degli uomini). Ogni ciclo è un “corso”, che alla fine porta a un “ricorso”, ovvero una sorta di ripetizione o rinnovamento, che può anche comportare variazioni significative. In altre parole, i pattern storici tendono a ripetersi, ma ogni ripetizione porta con sé elementi nuovi che arricchiscono il tessuto culturale e sociale delle civiltà. Vico vede i corsi e ricorsi come meccanismi attraverso i quali le civiltà sorgono, fioriscono e poi cadono, solo per essere sostituite da nuove civiltà che, pur essendo diverse, passano attraverso fasi simili. Questo ciclo si osserva, secondo Vico, non solo in Europa ma in tutte le civiltà umane. Le leggi, che iniziano come norme religiose o mitiche, evolvono in codici eroici e, infine, in sistemi legali razionali. Questo processo di evoluzione si ripete ogni volta che una società collassa e si riforma. Anche il progresso tecnico e intellettuale segue un percorso ciclico, in cui la conoscenza si accumula, si perde e poi viene riscoperta o reinventata in nuove forme. Vico utilizza questi cicli per criticare l’idea illuminista di un progresso umano inarrestabile e lineare, proponendo, invece, una visione ricorrente del progresso, che riconosce l’importanza delle ripetizioni storiche e della memoria collettiva. Questo modello gli permette di integrare elementi di storia, filosofia, antropologia e psicologia in una sintesi che mira a comprendere la complessità del comportamento e dello sviluppo umano.

Anche teoria delle tre età della storia riflette la visione ciclica della storia, in cui ogni civiltà passa attraverso tre fasi distinte: l’età degli dei, l’età degli eroi e l’età degli uomini.

L’età degli dei si caratterizza per la predominanza del mondo religioso e mitologico. In questo periodo, la società è guidata dalla paura degli dèi e dalle credenze religiose, che sono utilizzate per spiegare la realtà. Le leggi sono percepite come divine e immutabili, imposte da entità sovrannaturali, e non esiste ancora una chiara distinzione tra il naturale e il soprannaturale. La conoscenza è tramandata attraverso miti e simboli, che hanno la funzione di conservare le norme sociali e morali. Segue l’età degli eroi, un periodo in cui emergono figure carismatiche e dominanti, che assumono il controllo delle comunità. Questi eroi, spesso visti come semi-divini o discendenti diretti degli dèi, stabiliscono gerarchie sociali rigide e sono i protagonisti di grandi gesta e conquiste. In questa fase si sviluppano le distinzioni di classe e le strutture feudali o monarchiche. Le leggi iniziano a essere codificate, ma mantengono un forte legame con l’autorità divina. L’ultima è l’età degli uomini, caratterizzata dallo sviluppo di istituzioni più democratiche e dall’affermazione del diritto civile. La religione perde il suo ruolo centralizzante e le leggi vengono viste come prodotti dell’intelletto umano e del consenso sociale, piuttosto che come imposizioni divine. In questa età, la società si organizza attorno ai principi di uguaglianza e di diritto comune, favorendo lo sviluppo delle repubbliche e delle forme di governo partecipativo. L’educazione si diffonde e con essa cresce l’importanza della scrittura e del dibattito pubblico nella vita civile.

Questo schema delle tre età non solo permette a Vico di analizzare la storia umana in termini di sviluppo e declino, ma offre anche uno strumento per comprendere come le società interpretano e integrano i cambiamenti.

Questo schema delle tre età non solo permette a Vico di analizzare la storia umana in termini di sviluppo e declino, ma offre anche uno strumento per comprendere come le società interpretano e integrano i cambiamenti.

Anche il concetto di provvidenza occupa un posto di prim’ordine nell’opera vichiana. La provvidenza divina non è intesa come un intervento miracolistico negli affari umani, ma piuttosto quale principio ordinatore che guida il corso della storia verso fini di giustizia e razionalità. Questa visione differisce radicalmente dall’interpretazione meccanicistica o completamente laica della storia, tipica di molti suoi contemporanei illuministi. Secondo Vico, la provvidenza agisce attraverso le azioni umane e i loro risultati, inserendo un ordine e un fine morale nel flusso degli eventi storici. La provvidenza non elimina il libero arbitrio, ma lo indirizza verso lo sviluppo di civiltà e istituzioni sempre più complesse e giuste.

Il filosofo, inoltre, critica il metodo matematico di Cartesio, proponendo un approccio basato sulla “fantasia”, che considera fondamentale per la comprensione delle istituzioni umane. La sua metodologia si fonda sulla “poetica”, intesa come la capacità di creare connessioni tra eventi storici attraverso narrazioni che rispecchiano le mentalità e i valori di un’epoca. In questo modo, Vico anticipa tecniche di interpretazione che saranno centrali nelle scienze umane moderne, come l’ermeneutica e la filologia.

Principi di Scienza Nuova ha avuto un impatto profondo su molti campi del sapere, influenzando pensatori come Hegel e Marx nella filosofia, Croce nella critica letteraria e Joyce nella narrativa modernista. La visione vichiana della storia come processo dinamico e culturalmente determinato ha aperto nuove strade per la comprensione del ruolo delle narrazioni e dei simboli nella vita sociale.

L’opera di Vico, pertanto, nonostante la complessità stilistica e la densità concettuale, rimane una pietra miliare nella storia del pensiero occidentale. Offrendo uno straordinario intreccio di analisi storica e riflessione filosofica, il testo invita a riconsiderare le nostre idee sulla conoscenza e sulla civiltà, proponendo una visione della storia umana come teatro di infinite possibilità interpretative e trasformative.

Il Trattato teologico-politico di Baruch Spinoza

“In una libera Repubblica è lecito a chiunque pensare

quello che vuole e dire quello che pensa”

Il Trattato teologico-politico, opera pubblicata anonimamente nel 1670, risulta uno dei testi più rivoluzionari e provocatori nella storia della filosofia moderna. Scritto da Baruch Spinoza, filosofo olandese di origine ebraica, si articola in una profonda critica della religione tradizionale e delle sue interferenze nella politica, prospettando una visione in cui la razionalità e la libertà individuale siano poste al centro della società.

Il Trattato teologico-politico, opera pubblicata anonimamente nel 1670, risulta uno dei testi più rivoluzionari e provocatori nella storia della filosofia moderna. Scritto da Baruch Spinoza, filosofo olandese di origine ebraica, si articola in una profonda critica della religione tradizionale e delle sue interferenze nella politica, prospettando una visione in cui la razionalità e la libertà individuale siano poste al centro della società.

L’opera si inserisce nel contesto delle tensioni religiose e politiche presenti nella Repubblica delle Province Unite del XVII secolo, caratterizzata da una relativa tolleranza religiosa ma anche da conflitti interni tra differenti fazioni. Spinoza stesso, espulso dalla comunità ebraica di Amsterdam con l’accusa di ateismo, vive in un periodo di grandi cambiamenti sociali e intellettuali, che si riflettono nei suoi scritti.

Dal punto di vista filosofico, il Trattato introduce una distinzione radicale tra fede e ragione. Spinoza critica la superstizione e l’antropomorfizzazione di Dio, proponendo, invece, un panteismo razionale, secondo cui Dio è identificato con la natura. Questo approccio sfida le concezioni teistiche tradizionali, riorientando anche l’etica e la politica su basi immanenti e razionali, liberandole da vincoli teologici arbitrari.

Letterariamente, il Trattato si caratterizza per il suo stile chiaro e argomentativo, pur essendo ricco di riferimenti classici e biblici. Il filosofo utilizza la Bibbia non solo come testo religioso ma anche come documento storico, da analizzare criticamente con metodi filologici che anticipano la moderna critica biblica. La sua prosa, sebbene densa di argomentazioni complesse, rimane chiara e mirata a persuadere un pubblico colto ma non necessariamente specializzato.

Spinoza si distacca nettamente dalle interpretazioni religiose tradizionali, criticando la tendenza umana a cadere nella superstizione, considerata come paura irrazionale che deriva dall’ignoranza e dalla propensione a personificare la natura, attribuendo eventi naturali a volontà divine punitive o benevole. Secondo Spinoza, queste credenze nascono dalla difficoltà degli esseri umani di accettare l’incertezza e la mancanza di controllo sulla propria vita. Il filosofo presenta, di contro, una religione purificata, basata sulla ragione e sull’amore intellettuale verso Dio, che è sinonimo di Natura (Deus sive Natura). Rifiutando ogni forma di antropomorfismo, egli descrive Dio come unico ente sostanziale, causa immanente di tutte le cose, non un creatore trascendente. Questa visione panteista elimina la cagione della superstizione, che sfrutta la paura e l’ignoranza per manipolare il credente.

Il ruolo dei profeti è un altro tema centrale del Trattato. Spinoza nega loro qualsiasi autorità speciale in termini filosofici o scientifici. I profeti sono considerati uomini di straordinaria immaginazione, non di superiore intelletto. La loro capacità risiede soltanto nell’abilità di esprimere con forza morale ed emotiva messaggi che possono guidare il comportamento etico delle masse. La rivelazione profetica, quindi, non è una conoscenza superiore ma una comunicazione adattata alle circostanze storiche e alle capacità intellettive del “pubblico”. Questa concezione demistifica la figura del profeta, trasformandola da intermediario divino a leader morale influente, la cui autorità deriva dalla capacità di persuasione e dall’efficacia nel promuovere la giustizia e la cooperazione sociale.

Il ruolo dei profeti è un altro tema centrale del Trattato. Spinoza nega loro qualsiasi autorità speciale in termini filosofici o scientifici. I profeti sono considerati uomini di straordinaria immaginazione, non di superiore intelletto. La loro capacità risiede soltanto nell’abilità di esprimere con forza morale ed emotiva messaggi che possono guidare il comportamento etico delle masse. La rivelazione profetica, quindi, non è una conoscenza superiore ma una comunicazione adattata alle circostanze storiche e alle capacità intellettive del “pubblico”. Questa concezione demistifica la figura del profeta, trasformandola da intermediario divino a leader morale influente, la cui autorità deriva dalla capacità di persuasione e dall’efficacia nel promuovere la giustizia e la cooperazione sociale.

Il vero caposaldo del Trattato è la difesa della libertà di pensiero e di espressione come diritti inalienabili dell’individuo. Spinoza sostiene che lo Stato non debba mai controllare le anime dei cittadini né imporre una religione ufficiale, poiché ciò condurrebbe a ipocrisia e repressione. La libertà di filosofare è compatibile con la pace dello Stato e, addirittura, rappresenta una condizione necessaria per il progresso scientifico e culturale della società. Il filosofo getta così le basi per una società illuminata, dove la libertà individuale è salvaguardata e la religione non è più uno strumento di oppressione ma un mezzo per comprendere la realtà attraverso la lente della ragione. Questa visione avrà un impatto profondo su molti pensatori illuministi e rivoluzionari, influenzando direttamente lo sviluppo del pensiero moderno in ambito politico e filosofico.

Il Trattato teologico-politico è un’opera imprescindibile, che continua a stimolare il dibattito filosofico e politico. Con il suo rifiuto delle visioni superstiziose e il suo appello a una religiosità purificata e a una politica libera da influenze clericale, Spinoza diviene fautore del moderno liberalismo e di una società più razionale e tollerante.

Leggere il Trattato, oggi, non è solo un esercizio di storia del pensiero ma una riflessione continua sulla libertà di pensiero e sulla responsabilità etica di ogni individuo nel contribuire alla vita collettiva. Quest’opera non è solo un testo filosofico di alto livello ma anche un documento storico e un capolavoro letterario, che merita di essere meditato per la sua capacità di interrogare e ispirare i lettori.

Due trattati sul governo di John Locke

Vita, libertà e proprietà

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

Locke scrive contro il decoro di un’Inghilterra che si dibatte tra monarchia assoluta e le prime scintille di ribellione repubblicana. I suoi scritti emergono non solo come risposta alla tirannia, ma come luce guida verso un ordine basato sul consenso e sul riconoscimento dei diritti imprescindibili dell’uomo. Filosoficamente, Locke sfida l’idea del diritto divino dei re, sostenendo, invece, che il potere politico derivi dal consenso dei governati, un concetto rivoluzionario che ribaltava le strutture di potere esistenti.

Nel primo trattato, Locke intraprende una critica serrata e meticolosa delle teorie di Robert Filmer, un araldo del diritto divino dei re. Con una penna tanto incisiva quanto lo scalpello sul marmo, il filosofo decostruisce le argomentazioni di Filmer, mostrando come la sua visione sia non solo infondata, ma pericolosa per la costruzione di una società equa e giusta. Ma è nel secondo trattato che il cuore pulsante delle idee lockiane trova piena espressione. Lì, egli dipinge il ritratto di un governo ideale, radicato nel consenso e nella tutela dei diritti naturali. Quelle pagine rappresentano un manifesto per l’umanità, un chiaro promemoria che il vero scopo del governo sia il benessere dei suoi cittadini.

Locke è fermamente radicato nella tradizione del diritto naturale, che sostiene l’esistenza di diritti universali intrinseci all’essere umano, indipendenti da qualsiasi ordinamento statale. Questi diritti includono la vita, la libertà e la proprietà. Locke argomenta che ogni individuo abbia il diritto di proteggere questi aspetti fondamentali della propria esistenza e che sia compito primario del governo non solo rispettarli, ma garantirli. Se un governo fallisce nel proteggere questi diritti o, peggio, si rende autore di loro violazioni, il popolo non solo ha il diritto, ma il dovere morale di cambiare o rovesciare tale governo. Questa idea rappresenta una rottura radicale con le teorie del diritto divino e pone le basi per la moderna concezione della resistenza civile e della sovranità popolare.

Nel secondo trattato, inoltre, Locke delinea la sua visione del governo civile, ente creato dalla volontà collettiva dei cittadini, che si impegnano reciprocamente a rispettare e promuovere leggi fondate sulla ragione. Questo governo ha il dovere di essere imparziale e di agire nell’interesse del popolo, proteggendo i diritti individuali e promuovendo il bene comune.

Locke introduce anche il concetto di separazione dei poteri, una novità rispetto alla concezione più monolitica del potere tipica del suo tempo, che sarà poi sistematizzata da Montesquieu. Propone una distinzione tra il potere legislativo, il più importante per garantire leggi equanimi, e il potere esecutivo, responsabile dell’attuazione delle leggi. Questa distinzione mira a prevenire l’abuso di potere e a mantenere un equilibrio che protegga i diritti degli individui. Il governo, in questa visione, è limitato dalle leggi che esso stesso crea, un concetto rivoluzionario che anticipa le moderne democrazie costituzionali.

Uno degli aspetti più innovativi e influenti del pensiero di Locke riguarda la sua teoria della proprietà. Egli afferma che la proprietà nasca dal lavoro: utilizzando le proprie capacità e il proprio lavoro per trasformare le risorse naturali in beni utili, l’uomo acquisisce un diritto su di essi. Questa visione mette in luce il legame indissolubile tra libertà individuale e possesso, un concetto che ha profonde implicazioni politiche ed economiche, promuovendo l’idea di un mercato basato sui meriti individuali e sulla libertà.

Locke è stato spesso considerato quale strenuo sostenitore del contrattualismo, teoria che postula l’esistenza di un “contratto sociale” tra il governo e i governati. Questo contratto non è un accordo esplicito, ma un’intesa tacita secondo cui gli individui cedono una parte della loro libertà in cambio di protezione e ordine sociale. La legittimità di un governo, per Locke, dipende dalla sua capacità di salvaguardare i diritti fondamentali degli individui – come già accennato, la vita, la libertà e la proprietà – e dal consenso continuo dei governati. Al centro della filosofia di Locke, infatti, è la nozione dello stato di natura, un concetto filosofico in cui gli uomini vivono liberi e uguali, privi di un’autorità sovrana. Contrariamente a Thomas Hobbes, che descriveva lo stato di natura come una “guerra di tutti contro tutti”, Locke vede in esso una condizione di relativa pace e uguaglianza. Il passaggio dallo stato di natura al governo civile è motivato dalla necessità di proteggere i diritti individuali e di risolvere i conflitti che inevitabilmente emergono.

Locke non scrive in un vuoto teoretico, ma nel contesto della Gloriosa Rivoluzione del 1688 in Inghilterra, che vide l’abdicazione di Giacomo II e l’ascesa di Guglielmo d’Orange. Le sue teorie, quindi, non solo riflettevano le aspirazioni e le tensioni del suo tempo, ma offrivano anche una giustificazione filosofica per il cambiamento di regime, sostenendo il diritto del popolo a ribellarsi contro un sovrano tirannico che viola i diritti naturali.

La risonanza delle teorie lockiane non è relegata alle pagine di un libro o ai confini di un’epoca. Essa si estende attraverso i secoli, influenzando documenti fondamentali come la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, e le costituzioni di governi democratici in tutto il mondo. Locke non solo ha scritto di governo, ha fornito le fondamenta per una nuova alba della civiltà occidentale, un’era dove il governo esiste per servire il popolo, non per dominarlo.

Due trattati sul governo è un’opera che continua a illuminare il cammino verso la libertà e la giustizia. Locke, con la sua visione penetrante, rimane un faro di saggezza nel tumultuoso mare delle teorie politiche.

Le Lezioni sulla filosofia della storia

di Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Dialettica, spirito, libertà

Le Lezioni sulla filosofia della storia, tenute da Georg Wilhelm Friedrich Hegel nel 1821, 1824, 1827 e 1831 alla Humboldt-Universität zu Berlin, raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl, esaminano la relazione tra l’evoluzione storica e il progresso del pensiero umano, secondo i principi della dialettica hegeliana. Hegel sostiene che la storia sia un processo razionale, guidato da una logica interna, che si sviluppa attraverso contraddizioni e sintesi successive, riflettendo il progresso dello spirito (Geist) verso la realizzazione di sé.

Le Lezioni sulla filosofia della storia, tenute da Georg Wilhelm Friedrich Hegel nel 1821, 1824, 1827 e 1831 alla Humboldt-Universität zu Berlin, raccolte e pubblicate postume, nel 1837, da Eduard Gans e dal figlio Karl, esaminano la relazione tra l’evoluzione storica e il progresso del pensiero umano, secondo i principi della dialettica hegeliana. Hegel sostiene che la storia sia un processo razionale, guidato da una logica interna, che si sviluppa attraverso contraddizioni e sintesi successive, riflettendo il progresso dello spirito (Geist) verso la realizzazione di sé.

Hegel, quindi, interpreta la storia come una manifestazione visibile del Geist, forza guidante che muove l’umanità verso una maggiore libertà e autocoscienza. La sua visione è profondamente eurocentrica: considera il processo storico europeo come il culmine dello sviluppo umano, con particolare attenzione agli Stati nazionali quali entità che incarnano il raggiungimento della libertà individuale.

L’analisi hegeliana della storia universale è suddivisa in tre diverse ere: quella dell’Oriente, dove solo uno (il despota) è libero; quella del mondo greco-romano, dove solo alcuni sono liberi; quella del mondo germanico-cristiano, dove tutti sono idealmente liberi. Questa suddivisione riflette la sua teoria secondo cui la storia è il palcoscenico di realizzazione della libertà, con il mondo moderno che rappresenta il vertice di questo sviluppo.

Dal punto di vista filosofico, le Lezioni di Hegel sono intrise del suo metodo dialettico, che vede la storia evolversi attraverso la tesi, l’antitesi e la sintesi. Ogni epoca storica rappresenta una tesi che viene contrapposta da una antitesi, risultando in una sintesi che supera e incorpora gli elementi di entrambe. Questo processo dialettico non è solo un meccanismo storico, ma anche un processo logico che riflette il modo in cui la realtà stessa è strutturata.

Uno degli aspetti più innovativi e critici del pensiero del filosofo tedesco è rappresentato dall’idea che la storia sia guidata dalla ragione. Questo implica che ogni evento storico, non importa quanto caotico o irrazionale possa sembrare, contribuisca al progresso della libertà umana e della ragione.

Le Lezioni offrono anche una visione complessa e articolata dell’uomo, posto al centro del processo storico e filosofico. Per Hegel, l’uomo non è soltanto un ente passivo attraverso il quale si manifesta la storia; piuttosto, è l’agente attivo che porta in sé il Geist, il principio razionale che guida il progresso storico. L’uomo, in quanto entità razionale e libera, è visto come il culmine dello sviluppo dello spirito. Questa concezione implica che ogni individuo partecipi alla dialettica storica non solo come testimone o vittima, ma come co-creatore attivo del tessuto storico.

Anche la libertà costituisce uno dei temi centrali delle Lezioni. Essa non è semplicemente assenza di costrizioni, ma capacità di agire secondo leggi che sono razionalmente riconosciute come proprie. In questo senso, la storia rappresenta, attraverso il progressivo riconoscimento dell’individuo come soggetto autonomo e moralmente responsabile, il luogo in cui l’uomo apprende e realizza la propria libertà.

Alla filosofia della storia è intrinsecamente legata anche l’etica. Hegel sostiene che le norme etiche e i principi morali non siano astrazioni immutabili, quanto piuttosto il risultato di processi storici che riflettono la maturazione dello spirito umano. La moralità è intesa come sintesi dialettica di diritti individuali e doveri collettivi, nel cui ambito la legge e la società devono evolvere per riflettere sempre più la libertà individuale.

L’interazione tra l’individuo e la società è un altro aspetto fondamentale della speculazione storica hegeliana. La società è delineata quale arena in cui si concretizza lo spirito, per mezzo di istituzioni come la famiglia, la società civile e lo Stato. Ogni fase del suo sistema filosofico rivela come l’uomo e la società si influenzino reciprocamente, promuovendo un avanzamento verso forme sempre più complesse e integrate di organizzazione sociale, che riflettono una maggiore realizzazione della libertà.

Hegel, quindi, ritiene l’uomo essenziale all’attuazione dello spirito nella storia. La sua filosofia enfatizza una visione progressista della storia umana come marcia verso una sempre maggiore realizzazione della libertà, interpretando l’etica e la morale come entità dinamiche, intrinsecamente legate al tessuto sociale e storico in cui vivono gli individui. Questa visione continua a generare riflessioni sulla libertà, l’etica e il ruolo dell’individuo nella società moderna.

Le Lezioni sulla filosofia della storia rimangono un’opera cruciale, che offre profonde intuizioni sulla natura della storia e della filosofia. Tuttavia, è essenziale approcciare il testo con atteggiamento critico, riconoscendo tanto i suoi contributi significativi quanto i suoi limiti contestuali e ideologici (nonostante l’ingegnosità della sua sintesi filosofica e storica, l’approccio hegeliano presenta problemi notevoli: la sua eurocentricità e la visione progressista della storia sono state oggetto di numerose critiche, soprattutto per la loro apparente giustificazione dello status quo e del colonialismo. Inoltre, l’idea che la storia sia una marcia inarrestabile verso la libertà è stata messa in discussione da vari pensatori successivi, che hanno evidenziato come eventi storici quali guerre e genocidi sfidino questa interpretazione ottimistica).

La Costituzione degli Ateniesi di Aristotele

Oltre la storia, oltre la democrazia

La Costituzione degli Ateniesi di Aristotele è un’opera fondamentale che offre uno spaccato dettagliato e critico della vita politica di Atene, risalente al IV secolo a.C. Nonostante la sua attribuzione ad Aristotele sia stata a lungo dibattuta, il testo resta un esempio pregevole di analisi politica e storica nell’antica Grecia.

L’opera, nella sua struttura attuale, si articola in due sezioni principali: la prima, di carattere storico-istituzionale, comprende i capitoli da I a XLI ed esamina le diverse fasi evolutive della costituzione ateniese, a partire dal processo contro gli Alcmeonidi fino al 403 a.C. La seconda sezione, di natura descrittiva, si focalizza sulle istituzioni della polis, esplorando temi quali i criteri per l’acquisizione della cittadinanza, le magistrature e i sistemi giudiziari. Il manoscritto inizia con una parte mancante e, basandosi su citazioni indirette, si presume che Aristotele abbia iniziato il discorso dal sinecismo di Teseo, anche se, nella versione giunta a noi, la narrazione inizia con il processo ai seguaci di Cilone, per poi trattare la costituzione pre-draconiana (cap. 3), i risultati delle riforme di Dracone (cap. 4-5), Solone, con estese citazioni dalle sue elegie, la tirannide di Pisistrato e dei suoi figli (cap. 6-19), Clistene (cap. 21) e le riforme fino alla restaurazione di Trasibulo, fornendo resoconti talvolta in contrasto con quelli di Senofonte e presentati in una chiave decisamente moderata.

Nel capitolo 41, dopo aver rilevato che i cambiamenti costituzionali dal tempo di Ione sono stati undici, si approfondisce l’analisi del regime ateniese. Qui, il termine politeia non si riferisce a una costituzione formale, ma, seguendo l’accezione platonica, denota l’organizzazione del governo, includendo un’ampia digressione sugli arconti. L’opera si conclude in modo abrupto al capitolo 69, con l’esposizione delle procedure dello scrutinio pubblico.

Il testo, unico sopravvissuto di una collezione più ampia che esaminava le costituzioni di 158 stati della polis greca, consegna un’analisi meticolosa delle leggi e delle istituzioni ateniesi. In particolare, Aristotele descrive la transizione di Atene da un governo monarchico a una democrazia complessa, attraverso varie fasi di oligarchia e tirannide. Ciò fornisce non solo un contesto storico ma anche una riflessione sulle dinamiche del potere e sulla lotta tra differenti classi sociali.

Aristotele esamina il funzionamento delle istituzioni democratiche, come l’Ecclesia (l’assemblea del popolo), il Consiglio dei Cinquecento e i vari tribunali popolari, sottolineando sia le loro virtù che le vulnerabilità. Attraverso questo esame, il filosofo critica alcuni aspetti della democrazia ateniese, come la tendenza alla demagogia e il rischio di corruzione, offrendo così una riflessione ancora attuale sulle fragilità delle strutture democratiche.

Dal punto di vista filosofico, l’opera si inserisce nel più ampio dibattito platonico-aristotelico riguardo la forma ideale di governo. Aristotele, a differenza di Platone, mostra una preferenza per le forme costituzionali miste, che equilibrano elementi di democrazia, oligarchia e monarchia, suggerendo che la stabilità politica si ottenga meglio attraverso un equilibrio tra le varie forze sociali. L’analisi dettagliata delle leggi e delle istituzioni permette ad Aristotele di elaborare una teoria della giustizia distributiva, fondamentale per la sua visione etica e politica. Egli argomenta che la legge deve servire a distribuire equamente sia i doveri che i benefici tra i cittadini, fondamento per una società equa e armoniosa.

La Costituzione degli Ateniesi, quindi, non è solo un testo di inestimabile valore storico, ma anche una riflessione profonda sui principi di giustizia, equità e potere. Aristotele, con la sua abilità di osservatore e critico delle realtà politiche, fornisce strumenti di analisi che superano i confini temporali e geografici, quasi interpellando lettori e studiosi interessati alla filosofia della legge e della politica. Quest’opera rimane, pertanto, un punto di riferimento essenziale per chiunque desideri comprendere non solo la storia politica di Atene, ma anche le dinamiche persistenti nelle strutture di potere e nelle società democratiche.

IL PENSIERO POLITICO OCCIDENTALE

17ᵃ Puntata: Sinistra e destra e la crisi dello Stato sociale

IL PENSIERO POLITICO OCCIDENTALE

16ᵃ Puntata: Lo Stato sociale e la crisi

del secondo Novecento