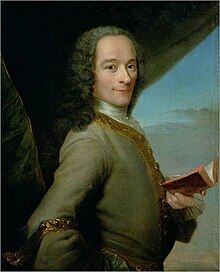

Il Trattato sulla tolleranza di Voltaire, composto nel 1763, costituisce certamente uno dei testi più emblematici e incisivi del pensiero illuminista e si presenta quale appello appassionato alla tolleranza religiosa. La sua stesura è strettamente legata al caso Calas e ad altri casi simili, che suscitarono grandi dibattiti in tutta Europa. Voltaire, profondamente colpito dall’ingiustizia subita da Calas e dalla sua famiglia, utilizzò questo episodio per criticare l’intolleranza religiosa e la barbarie delle leggi che permettevano tale ingiustizia. L’opera, quindi, non solo ha contribuito a scuotere l’opinione pubblica dell’epoca, ma ha anche avuto un impatto significativo nel processo di riabilitazione postuma di Calas e degli altri, mostrando il potere della letteratura come strumento di critica sociale e di cambiamento.

Il Trattato sulla tolleranza di Voltaire, composto nel 1763, costituisce certamente uno dei testi più emblematici e incisivi del pensiero illuminista e si presenta quale appello appassionato alla tolleranza religiosa. La sua stesura è strettamente legata al caso Calas e ad altri casi simili, che suscitarono grandi dibattiti in tutta Europa. Voltaire, profondamente colpito dall’ingiustizia subita da Calas e dalla sua famiglia, utilizzò questo episodio per criticare l’intolleranza religiosa e la barbarie delle leggi che permettevano tale ingiustizia. L’opera, quindi, non solo ha contribuito a scuotere l’opinione pubblica dell’epoca, ma ha anche avuto un impatto significativo nel processo di riabilitazione postuma di Calas e degli altri, mostrando il potere della letteratura come strumento di critica sociale e di cambiamento.

Jean Calas, un mercante di stoffe protestante di Tolosa, fu accusato ingiustamente di aver ucciso suo figlio Marc-Antoine, nel 1761. Si sospettava che il motivo dell’omicidio fosse impedire al giovane di convertirsi al cattolicesimo, dato che la famiglia Calas era di fede ugonotta, in un’epoca e in una regione dominate dalla Chiesa cattolica. Nonostante la mancanza di prove, Calas fu torturato, giudicato e, infine, giustiziato, nel 1762. Voltaire, indignato, divenne attivamente coinvolto nel caso, scrivendo e facendo pressioni per la sua revisione, che culminò nella riabilitazione postuma di Calas, nel 1765. Simile al caso Calas, quello della famiglia Sirven. Pierre-Paul Sirven e sua moglie furono accusati dell’omicidio della loro figlia maggiore, che si era suicidata dopo essere stata forzatamente internata in un convento per convertirsi al cattolicesimo. La famiglia Sirven fu costretta a fuggire in Svizzera per evitare la stessa sorte di Calas. Anche in questo caso, Voltaire intervenne, aiutando i coniugi a ottenere un nuovo processo, che alla fine portò alla loro assoluzione, nel 1771. Il caso di La Barre, invece, rappresenta uno degli episodi più tragici di intolleranza religiosa nell’era pre-rivoluzionaria francese. François-Jean Lefebvre de La Barre, un giovane aristocratico, fu accusato di blasfemia e di irriverenza verso la religione cattolica, per non essersi tolto il cappello, non mostrando così rispetto, durante una processione religiosa, e per possedere un libro considerato sacrilego, il Dizionario Filosofico, proprio di Voltaire. Nel 1766, La Barre fu condannato a morte: torturato, decapitato e il suo corpo bruciato insieme al libro di Voltaire.

Questi casi, trattati da Voltaire in questa sua opera, non sono solo esempi storici di ingiustizia; sono anche potenti richiami all’importanza della tolleranza religiosa e della libertà personale. Voltaire adopera queste storie tragiche per criticare la collaborazione tra potere giudiziario e autorità religiose nel vessare le minoranze e imporre una conformità ideologica.

Questi casi, trattati da Voltaire in questa sua opera, non sono solo esempi storici di ingiustizia; sono anche potenti richiami all’importanza della tolleranza religiosa e della libertà personale. Voltaire adopera queste storie tragiche per criticare la collaborazione tra potere giudiziario e autorità religiose nel vessare le minoranze e imporre una conformità ideologica.

Il filosofo mostra come le dispute teologiche abbiano spesso fornito un pretesto per la violenza e l’oppressione. Difende l’idea che la tolleranza religiosa non solo sia una necessità etica e morale, ma anche una condizione essenziale per la pace e il progresso civile. La sua critica non risparmia nessuna confessione religiosa; invita tutti i credenti a riflettere sulla vera essenza dei loro insegnamenti spirituali, che secondo lui dovrebbero guidare verso la pace e la comprensione reciproca piuttosto che verso il conflitto.

Filosoficamente, il trattato contiene un’esposizione lucida dei principi dell’Illuminismo, come l’uso della ragione, l’importanza dell’individuo e il diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Voltaire argomenta che la tolleranza sia una virtù tanto razionale quanto necessaria, sostenendo che nessun essere umano possegga la completa verità e che l’errore non debba essere perseguito con la forza, ma corretto con la ragione. Questo approccio non solo critica le istituzioni religiose dell’epoca, ma sfida anche le fondamenta stesse del potere politico, che si legittima attraverso l’assolutismo religioso.

Il Trattato sulla tolleranza, pertanto, resta un’opera profondamente significativa, che continua a essere rilevante. Il suo appello alla tolleranza fornisce lo spunto continuo di riflessione sulle questioni di libertà religiosa, convivenza civile e diritti umani. La lettura di questo testo rivela sì, gli orrori del passato, ma offre anche lezioni preziose per il presente e il futuro, nella lotta contro l’intolleranza e per la promozione della pace e della comprensione tra diverse culture e credenze.