Il termine barbaro ha un’origine etimologica profondamente radicata nella percezione che i greci avevano del mondo esterno. Derivato dall’onomatopea “bar-bar”, imitava il suono che i greci attribuivano a chi parlava lingue incomprensibili o sconnesse rispetto alla loro. Questo uso originariamente descrittivo si trasformò in uno strumento culturale e politico per distinguere tra il “noi” e il “loro”. Parlare greco correttamente, o meglio ancora padroneggiarne le sfumature colte, significava essere parte della civiltà; non farlo equivaleva a essere esclusi da essa.

Questo pregiudizio linguistico era intrinsecamente legato al concetto di cultura e identità, ponendo i greci al centro di un universo ideale. Persino popoli di grande raffinatezza culturale, come i Persiani, venivano inclusi nella categoria dei barbari, nonostante fossero portatori di una tradizione ricca e consolidata. L’idea di barbaro, quindi, non era semplicemente una questione di lingua o di capacità comunicativa, ma uno strumento di categorizzazione culturale che implicava giudizi di valore e gerarchie di civiltà.

Nel mondo greco, il concetto di barbaro era fluido e multifattoriale, adattandosi ai bisogni ideologici e politici del tempo. Da una parte, serviva a consolidare l’identità collettiva dei greci, definendo il loro sistema di valori e il loro modello di convivenza sociale. Dall’altra, rappresentava uno specchio delle loro paure e aspirazioni nei confronti di popoli stranieri. La distinzione fondamentale non era tanto basata su un’oggettiva arretratezza delle altre civiltà, quanto sulla contrapposizione simbolica tra polis greca e il mondo esterno.

La polis, con il suo sistema di partecipazione politica, l’uguaglianza tra cittadini e la centralità delle leggi, incarnava il modello ideale di organizzazione civile. In contrapposizione, le società definite “barbare” venivano spesso descritte come dominate dal dispotismo e caratterizzate dalla subordinazione degli individui a un sovrano assoluto. Questa visione stereotipata non teneva conto della complessità dei sistemi sociali stranieri, ma serviva a giustificare la percezione di superiorità greca.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa dicotomia non era immutabile. Nel corso dei secoli, l’interazione con altre culture portò a una maggiore consapevolezza della ricchezza culturale straniera. Le guerre persiane, ad esempio, furono un momento cruciale: pur essendo un confronto violento e ideologicamente polarizzato, permisero ai greci di osservare da vicino la complessità e l’organizzazione dei loro avversari.

In questo panorama dominato da pregiudizi e contrapposizioni, alcune figure emersero come punti di riferimento per un’analisi più equilibrata. Erodoto, considerato il padre della storiografia, è uno degli esempi più emblematici. Nelle sue Storie, non si limitò a descrivere i conflitti tra greci e barbari, ma trattò con curiosità e ammirazione le tradizioni, i costumi e le istituzioni di popoli come Egiziani, Persiani e Lidi.

Pur rimanendo ancorato a una prospettiva greco-centrica, Erodoto riconobbe l’importanza dei contributi culturali e scientifici del Vicino Oriente. Egli osservò, ad esempio, che molte delle conoscenze greche in ambito matematico, astronomico e medico derivassero dall’Egitto e dalla Mesopotamia. Questa visione, sebbene non completamente priva di giudizi di valore, introdusse una sfumatura di apertura e rispetto per l’altro, che contrastava con l’immagine stereotipata del barbaro come rozzo e inferiore.

Se Erodoto cercava un punto di equilibrio tra curiosità e pregiudizio, Aristotele contemplò un approccio diametralmente opposto, consolidando una visione fortemente gerarchica delle relazioni tra greci e barbari. Nel suo trattato Politica, Aristotele sviluppò una teoria che attribuiva una differenza biologica e naturale tra questi due gruppi. I barbari, secondo lui, erano “schiavi per natura” (physei douloi), incapaci di esercitare il controllo sulla propria vita e dunque destinati a essere governati da altri.

Questa concezione non era solo una giustificazione della superiorità greca, ma una base teorica per la legittimazione di rapporti di subordinazione politica, economica e sociale. Aristotele elevava la polis greca a modello ideale, suggerendo che essa rappresentasse l’apice della civiltà e che i popoli barbari, incapaci di creare istituzioni simili, fossero intrinsecamente inferiori. Questa idea trovò terreno fertile nella società greca, contribuendo a radicare stereotipi che avrebbero influenzato il pensiero occidentale per secoli.

L’idea di barbaro non può essere compresa senza analizzare il suo ruolo nel definire l’identità greca. Per i greci, il barbaro rappresentava l’opposto del cittadino: era l’altro, il diverso, colui che metteva in evidenza, per contrasto, i valori e i meriti della cultura greca. Questo dualismo, tuttavia, non era privo di ambiguità. Da un lato, il barbaro era considerato inferiore e minaccioso; dall’altro, il suo stesso esistere stimolava i greci a riflettere su se stessi e sul significato della loro civiltà.

La percezione dei barbari si trasformò ulteriormente con l’espansione dell’Impero macedone e, successivamente, con l’Ellenismo, quando le culture greca e orientale entrarono in una fase di intensa contaminazione reciproca. Durante questo periodo, l’idea di superiorità greca fu parzialmente mitigata dalla consapevolezza della complessità e della ricchezza delle civiltà orientali.

L’evoluzione del concetto di barbaro nel mondo greco ci rivela molto non solo sul rapporto tra i greci e gli altri popoli, ma anche sulla loro stessa visione del mondo e della civiltà. Il barbaro era un simbolo, una costruzione ideologica che rifletteva le ansie, i pregiudizi e le aspirazioni di una cultura in continua ricerca di definizione. Oggi, l’analisi storica di questo concetto ci invita a riflettere su come le categorie di “noi” e “loro” continuino a plasmare il nostro modo di vedere il mondo.

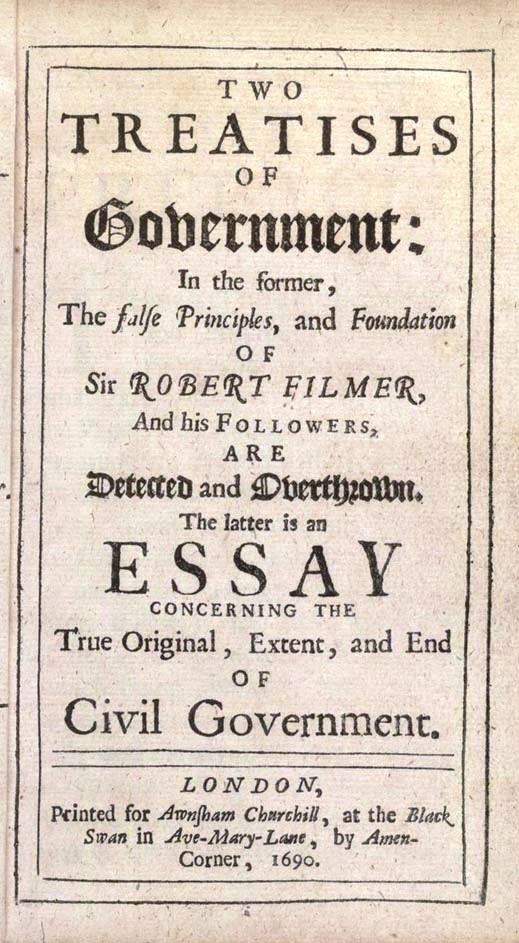

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

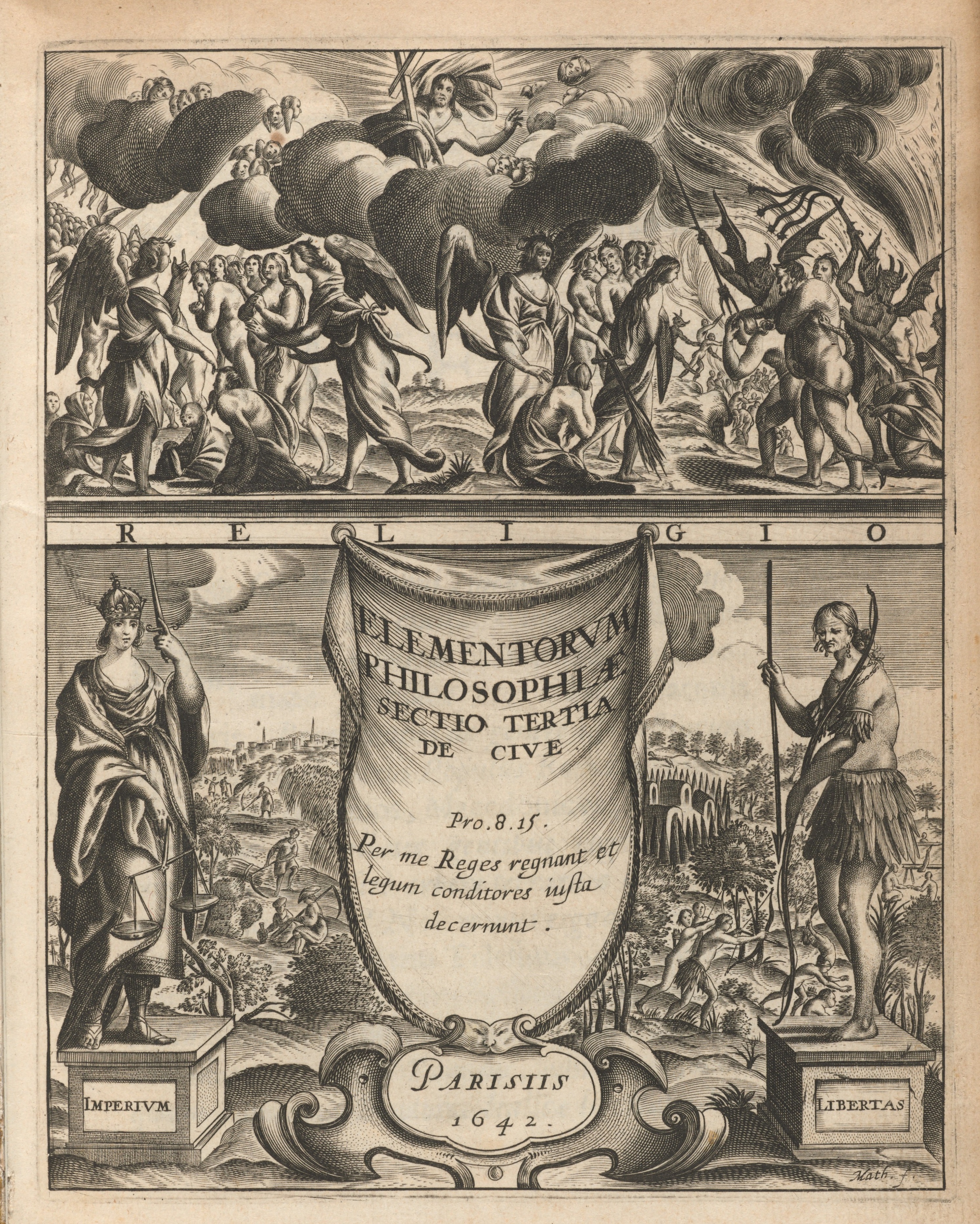

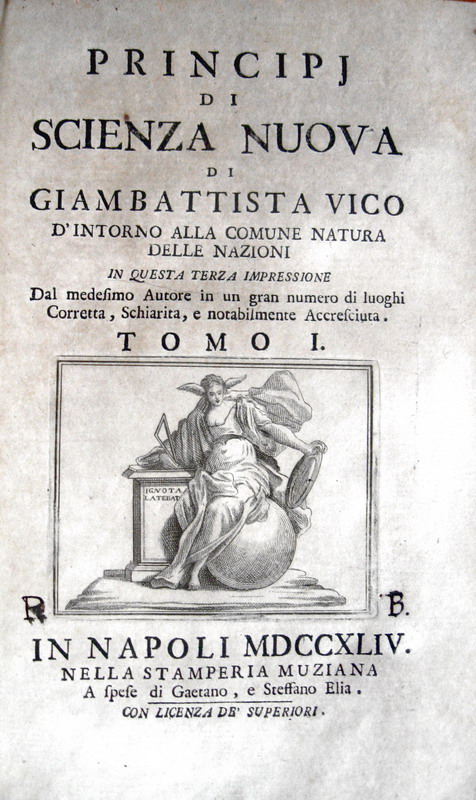

Principi di Scienza Nuova d’intorno alla comune natura delle Nazioni di Giambattista Vico, pubblicato in diverse edizioni tra il 1725 e il 1744, costituisce un punto di svolta nella storia del pensiero filosofico e storico dell’epoca moderna. Questo testo ridefinisce il ruolo della filosofia e della storia, introducendo un nuovo metodo di indagine sulla civiltà umana, basato su principi di variazione e ripetizione, che Vico chiama corsi e ricorsi storici.

Principi di Scienza Nuova d’intorno alla comune natura delle Nazioni di Giambattista Vico, pubblicato in diverse edizioni tra il 1725 e il 1744, costituisce un punto di svolta nella storia del pensiero filosofico e storico dell’epoca moderna. Questo testo ridefinisce il ruolo della filosofia e della storia, introducendo un nuovo metodo di indagine sulla civiltà umana, basato su principi di variazione e ripetizione, che Vico chiama corsi e ricorsi storici. Questo schema delle tre età non solo permette a Vico di analizzare la storia umana in termini di sviluppo e declino, ma offre anche uno strumento per comprendere come le società interpretano e integrano i cambiamenti.

Questo schema delle tre età non solo permette a Vico di analizzare la storia umana in termini di sviluppo e declino, ma offre anche uno strumento per comprendere come le società interpretano e integrano i cambiamenti. America Latina: democrazia, populismo e criminalità, di Giorgio Malfatti di Monte Tretto (Eurilink University Press, 2024), ambasciatore e docente universitario, presenta una panoramica esaustiva delle dinamiche politiche, sociali ed economiche dell’America Latina. Il libro si distingue per un’approfondita analisi storica e contemporanea della regione, ponendo l’accento su temi cruciali quali, appunto, la democrazia, il populismo e la criminalità.

America Latina: democrazia, populismo e criminalità, di Giorgio Malfatti di Monte Tretto (Eurilink University Press, 2024), ambasciatore e docente universitario, presenta una panoramica esaustiva delle dinamiche politiche, sociali ed economiche dell’America Latina. Il libro si distingue per un’approfondita analisi storica e contemporanea della regione, ponendo l’accento su temi cruciali quali, appunto, la democrazia, il populismo e la criminalità.