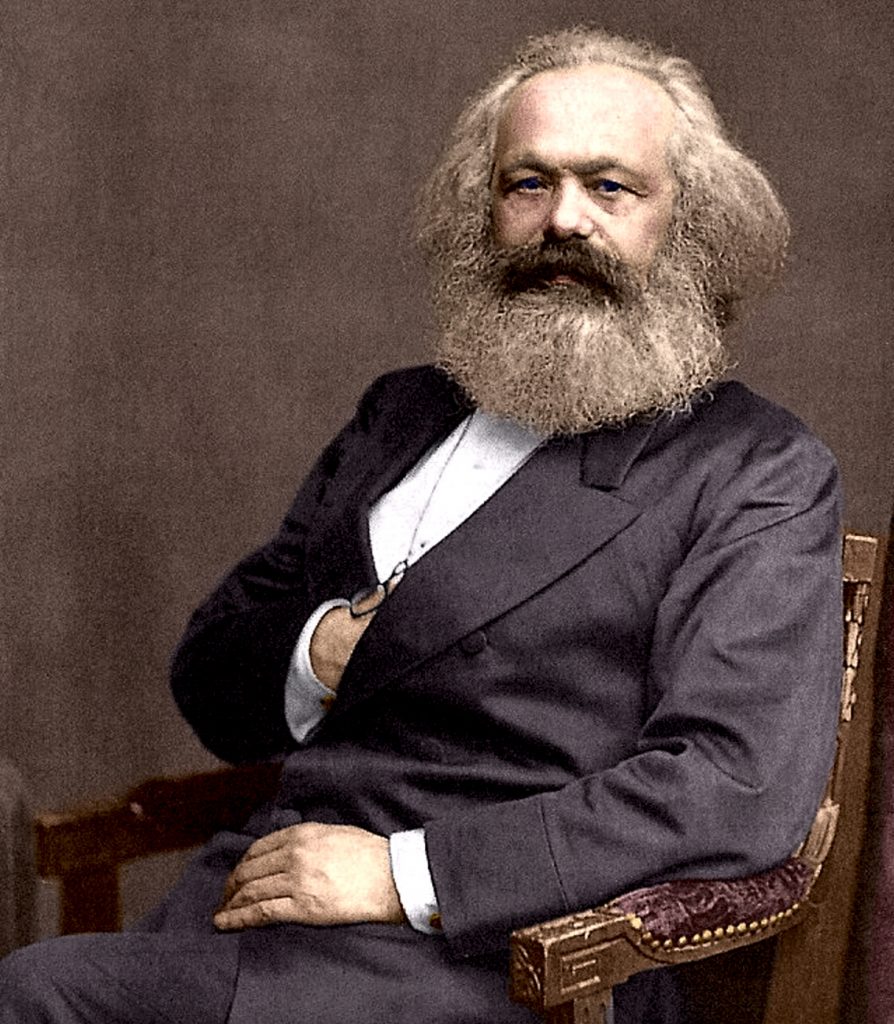

Nell’anniversario della nascita (5 maggio 1818)

Il pensiero di Karl Marx è stato uno dei più influenti, potenti e controversi della modernità. Nessun altro autore ottocentesco ha avuto un impatto così profondo sul XX secolo, sia a livello teorico che pratico. Tuttavia, l’uso che molti regimi comunisti hanno fatto delle sue idee solleva una questione cruciale: quanto ciò che è stato attuato in suo nome corrisponde davvero al suo pensiero originario? La risposta, per molti studiosi e analisti, è chiara: ben poco. Il marxismo come teoria della liberazione è stato spesso deformato in strumento di controllo.

Marx non ha mai scritto un progetto dettagliato di società comunista futura. La sua opera è innanzitutto un’analisi scientifica del capitalismo, dei suoi meccanismi interni, delle sue contraddizioni e delle sue dinamiche di classe. È un’opera di critica, non di progettazione utopica. Marx non proponeva un modello da applicare dall’alto, bensì si basava sull’idea che il cambiamento sociale dovesse emergere dal conflitto tra le forze produttive e i rapporti di produzione e, soprattutto, dall’azione consapevole delle classi oppresse. I regimi comunisti, invece, hanno spesso fatto l’opposto: hanno imposto un modello precostituito e calato dall’alto, usando lo Stato per guidare ogni aspetto della vita sociale, economica e culturale. Questo tradisce l’intero impianto dialettico e storico del pensiero marxiano.

Il concetto di “dittatura del proletariato”, già ambiguo nel lessico politico moderno, è uno dei più fraintesi. In Marx non significa un regime totalitario, bensì una fase transitoria in cui la classe lavoratrice, liberatasi dal dominio borghese, prende il controllo dei mezzi di produzione e avvia un processo di democratizzazione radicale. Marx si riferisce a un potere collettivo, esercitato dal basso, dai consigli operai, dai comuni, come dimostrò nel suo entusiasmo per la Comune di Parigi del 1871, che considerava un esempio di autogoverno popolare. Ma i regimi comunisti del XX secolo, a partire dall’Unione Sovietica, hanno identificato la dittatura del proletariato con la dittatura del partito o, meglio, con il dominio assoluto di un’élite ristretta all’interno del partito. Si è passati così da un’idea di autogestione operaia a un centralismo burocratico che ha soffocato ogni forma di partecipazione democratica. Il partito non ha rappresentato la classe lavoratrice: l’ha sostituita, parlando in suo nome e agendo in sua vece, ma senza consenso né controllo reale dal basso.

Marx prevede che, in una società senza classi, lo Stato – inteso come strumento di dominio di una classe sull’altra – non abbia più ragion d’essere e si estingua. Questo è uno degli assi portanti della visione marxiana del comunismo: l’abolizione dello Stato come apparato coercitivo. I regimi comunisti hanno invece costruito Stati fortissimi, ipercentralizzati, dotati di enormi apparati di controllo, sorveglianza e repressione. Non solo non hanno abolito lo Stato: ne hanno fatto uno strumento totalitario, spesso più pervasivo e oppressivo di quelli borghesi che intendevano abbattere. La struttura verticale del potere ha generato un’inevitabile concentrazione di autorità, contraria allo spirito egualitario e libertario che Marx auspicava.

Il materialismo storico è, nelle intenzioni di Marx, un metodo d’analisi, non una teoria conclusa e inappellabile. Serve a comprendere il modo in cui le strutture economiche influenzano i rapporti sociali e politici. È uno strumento dinamico, aperto, che va applicato criticamente e adattato ai contesti. I regimi comunisti, invece, ne hanno fatto una “scienza della storia” rigida, deterministica, scolastica, al servizio della legittimazione del potere esistente. Qualsiasi evento storico veniva forzatamente inserito dentro uno schema prefissato: società schiavista → feudalesimo → capitalismo → socialismo → comunismo. Questo approccio ha paralizzato il pensiero critico, trasformando la teoria marxista in un’ideologia ufficiale di Stato, alla stregua di una religione secolare. In URSS, ad esempio, le università e i centri di ricerca erano obbligati a interpretare ogni fenomeno alla luce del “materialismo dialettico” – una versione sterilizzata e scolastica del pensiero marxiano.

Il cuore pulsante del pensiero di Marx è la liberazione dell’uomo dall’alienazione. L’alienazione, per lui, non è solo economica, ma anche esistenziale e sociale: l’essere umano nel capitalismo è separato dal prodotto del proprio lavoro, dagli altri e da se stesso. L’obiettivo finale non è solo redistribuire la ricchezza, ma liberare le potenzialità umane. Nei regimi comunisti, però, il cittadino non è stato liberato: è stato spesso trasformato in ingranaggio di un nuovo sistema burocratico, soggetto a restrizioni della libertà di pensiero, parola, movimento, creatività. L’individuo è stato subordinato al collettivo o, piuttosto, alla narrazione ufficiale del collettivo costruita dal partito. Non si è realizzata una società di liberi e uguali, ma una nuova forma di subordinazione, spesso accompagnata da culto della personalità, repressione del dissenso e conformismo culturale.

Un altro punto centrale del pensiero di Marx è l’internazionalismo: la convinzione che la lotta di classe debba superare i confini nazionali e unire i lavoratori di tutto il mondo. Il celebre slogan del Manifesto del Partito Comunista, “Proletari di tutti i paesi, unitevi!”, non era retorica, ma un principio politico fondamentale. Con il consolidarsi dei regimi comunisti, però, questo internazionalismo è stato subordinato agli interessi dello Stato-nazione. L’URSS, ad esempio, ha spesso anteposto la propria geopolitica alla solidarietà tra popoli oppressi. La Cina maoista ha fatto lo stesso, coltivando un forte nazionalismo rivoluzionario. In pratica, il marxismo ha perso la sua vocazione universalista, trasformandosi in marxismo-leninismo nazionale, adattato agli interessi di ciascun apparato statale.

Il travisamento del pensiero di Marx da parte dei regimi comunisti non è un dettaglio storico, ma una questione cruciale per chi voglia ancora oggi confrontarsi con l’idea di giustizia sociale, uguaglianza e libertà. Distinguere Marx dai marxismi autoritari è fondamentale per restituire valore a un pensiero che ha ancora molto da dire sulle disuguaglianze contemporanee, sulla mercificazione dell’esistenza, sulla crisi ambientale e sul rapporto tra tecnologia e lavoro.

Recuperare Marx oggi non significa riproporre modelli falliti, ma liberarlo dalle gabbie ideologiche del passato. Significa tornare a leggere le sue opere come strumenti critici, non come testi sacri. Significa riscoprire la sua radicalità, il suo rifiuto del dogmatismo, la sua attenzione per la libertà concreta delle persone, e la sua capacità di immaginare un mondo dove l’uomo non sia più “una funzione del capitale”, ma soggetto libero e creativo della propria storia.