Nel pieno del turbolento Seicento inglese, epoca di guerre civili, rivoluzioni scientifiche e crisi religiose, un gruppo eterogeneo di pensatori scelse di seguire una strada poco battuta. I cosiddetti Platonici di Cambridge, attivi perlopiù all’interno dell’Università di Cambridge, proposero una visione filosofica e teologica che sfidava le correnti dominanti dell’epoca. Non formarono mai un movimento organizzato, né redassero un manifesto comune, ma condivisero un’impostazione spirituale, metafisica e razionale che si oppose tanto al rigido razionalismo meccanicista quanto al fanatismo religioso. Il loro pensiero costituì uno dei tentativi più originali e profondi di riconciliare la fede con la ragione, la scienza con la morale, la spiritualità con la filosofia.

Il Seicento inglese fu un secolo di profonde fratture. La guerra civile tra monarchici e parlamentari, l’esecuzione di re Carlo I, il regime puritano di Oliver Cromwell e la successiva restaurazione monarchica disegnarono un panorama instabile e inquieto. A questi eventi si aggiunsero scontri religiosi accesi tra anglicani, puritani, presbiteriani, cattolici e altre minoranze dissidenti. Ma la frattura più sottile, e forse più radicale, fu quella che si aprì tra fede e scienza. La nascita della scienza moderna, con figure come Galileo, Keplero, Boyle e Cartesio, mise in discussione le concezioni cosmologiche e metafisiche tradizionali. La razionalità sembrava allontanarsi sempre più dal sacro, e il nuovo sapere rischiava di svuotare il mondo di significato spirituale.

Fu proprio in questo contesto che i Platonici di Cambridge cercarono una terza via. Rifiutando sia l’autoritarismo teologico sia il riduzionismo materialista, si impegnarono in un’opera di sintesi: accettare i progressi della scienza senza rinunciare alla dimensione trascendente della realtà; affermare la centralità della ragione senza cadere nel razionalismo sterile; difendere la religione, depurandola dalle sue incrostazioni dogmatiche e settarie.

Il pensiero dei Platonici di Cambridge affonda le sue radici nella filosofia di Platone, ma è profondamente rielaborato attraverso le lenti del neoplatonismo tardoantico e del platonismo cristiano rinascimentale. Platone forniva la struttura di base: un mondo intelligibile eterno, ideale, ordinato, di cui il mondo sensibile è solo un’ombra imperfetta. Il neoplatonismo di Plotino arricchiva questa visione con una dimensione mistica e gerarchica, in cui l’anima tende a ricongiungersi con l’Uno, fonte di ogni essere e di ogni bene. Il platonismo rinascimentale, in particolare quello di Marsilio Ficino, riportava questi concetti all’interno del pensiero cristiano, fondendo la ricerca filosofica con l’aspirazione spirituale.

A questa matrice filosofica si aggiungeva un robusto impianto teologico, ispirato in parte a Sant’Agostino e all’umanesimo cristiano. I Platonici di Cambridge ritenevano che la vera religione non potesse essere imposta da autorità esterne, né ridotta a dogmi o riti vuoti. Essa doveva essere vissuta interiormente, compresa attraverso l’intelletto, sostenuta dalla moralità e animata da un amore sincero per la verità. In questo senso, la ragione non era per loro un nemico della fede, ma il suo strumento più nobile.

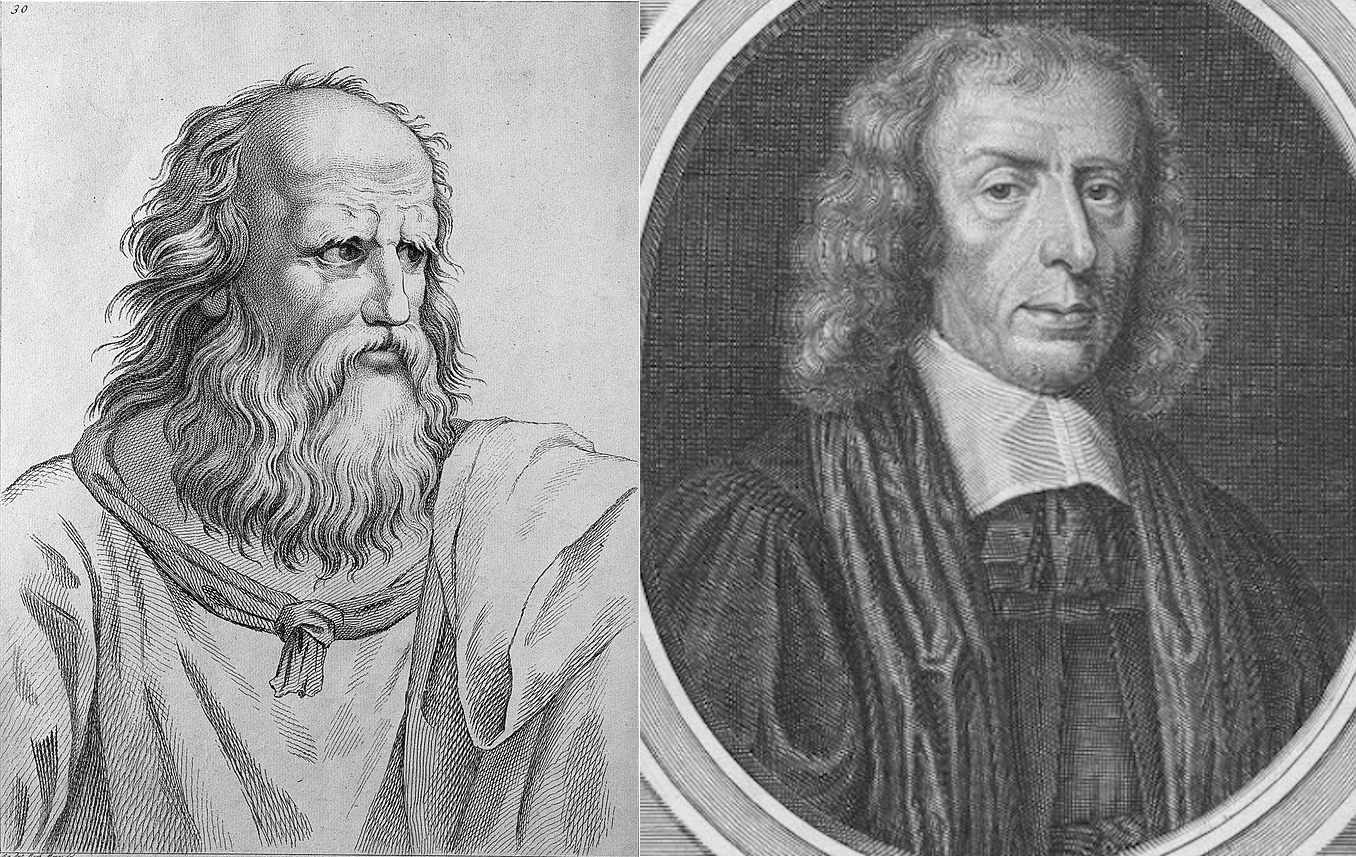

Tra le figure principali, Henry More rappresentò l’anima più visionaria e spiritualista del gruppo. Affascinato dal pensiero cartesiano, ne condivise alcuni presupposti ma ne rifiutò la conclusione meccanicista. Per More, l’universo non poteva essere spiegato soltanto come una macchina composta da materia in movimento. Elaborò, così, l’idea di uno “spirito della natura”, una forza ordinatrice, intermedia tra Dio e la materia, che dava forma e coerenza all’universo senza ridurlo a puro determinismo. Profondamente interessato anche a fenomeni soprannaturali, More vedeva in questi eventi manifestazioni di una realtà spirituale sottesa al mondo visibile. Ralph Cudworth, forse il più sistematico tra i Platonici, dedicò la sua opera maggiore, The True Intellectual System of the Universe, a confutare le forme antiche e moderne di ateismo. Convinto che la realtà fosse retta da princìpi morali eterni e intelligibili, Cudworth sosteneva che il bene e il male non derivassero da convenzioni umane né dalla volontà arbitraria di un sovrano, ma esistessero oggettivamente nel cosmo e fossero riconoscibili dalla ragione. La sua difesa di una “legge morale naturale” anticipò il pensiero etico razionalista del Settecento. John Smith, pur lasciando pochi scritti, incarnava lo spirito più profondamente religioso del gruppo. Nei suoi Discorsi scelti, affermava che la vera religione fosse quella che nasce dall’interiorità e dalla luce dell’intelletto. La conoscenza di Dio non è una questione di autorità, ma di esperienza spirituale vissuta nella coscienza. Per Smith, l’amore per la verità era già di per sé un atto di avvicinamento a Dio. Una figura eccezionale fu Anne Conway, amica e discepola di Henry More, che propose una visione vitalista e monistica della realtà. Per Conway, ogni essere è dotato di vita e coscienza; non esistono entità puramente materiali. Tutto è spirituale, tutto è partecipe dell’essere divino. La sua filosofia, in netto contrasto con il dualismo cartesiano, anticipò molte idee che si ritroveranno in Leibniz e nella filosofia tedesca dell’Ottocento.

Tra le figure principali, Henry More rappresentò l’anima più visionaria e spiritualista del gruppo. Affascinato dal pensiero cartesiano, ne condivise alcuni presupposti ma ne rifiutò la conclusione meccanicista. Per More, l’universo non poteva essere spiegato soltanto come una macchina composta da materia in movimento. Elaborò, così, l’idea di uno “spirito della natura”, una forza ordinatrice, intermedia tra Dio e la materia, che dava forma e coerenza all’universo senza ridurlo a puro determinismo. Profondamente interessato anche a fenomeni soprannaturali, More vedeva in questi eventi manifestazioni di una realtà spirituale sottesa al mondo visibile. Ralph Cudworth, forse il più sistematico tra i Platonici, dedicò la sua opera maggiore, The True Intellectual System of the Universe, a confutare le forme antiche e moderne di ateismo. Convinto che la realtà fosse retta da princìpi morali eterni e intelligibili, Cudworth sosteneva che il bene e il male non derivassero da convenzioni umane né dalla volontà arbitraria di un sovrano, ma esistessero oggettivamente nel cosmo e fossero riconoscibili dalla ragione. La sua difesa di una “legge morale naturale” anticipò il pensiero etico razionalista del Settecento. John Smith, pur lasciando pochi scritti, incarnava lo spirito più profondamente religioso del gruppo. Nei suoi Discorsi scelti, affermava che la vera religione fosse quella che nasce dall’interiorità e dalla luce dell’intelletto. La conoscenza di Dio non è una questione di autorità, ma di esperienza spirituale vissuta nella coscienza. Per Smith, l’amore per la verità era già di per sé un atto di avvicinamento a Dio. Una figura eccezionale fu Anne Conway, amica e discepola di Henry More, che propose una visione vitalista e monistica della realtà. Per Conway, ogni essere è dotato di vita e coscienza; non esistono entità puramente materiali. Tutto è spirituale, tutto è partecipe dell’essere divino. La sua filosofia, in netto contrasto con il dualismo cartesiano, anticipò molte idee che si ritroveranno in Leibniz e nella filosofia tedesca dell’Ottocento.

Ciò che accomunava i Platonici di Cambridge era una concezione della filosofia come via di elevazione, come disciplina spirituale. Non vedevano nella filosofia un semplice esercizio logico o speculativo, ma un percorso di purificazione dell’anima, un ritorno a una verità dimenticata. Credevano che la ragione, se guidata dal desiderio di bene e non corrotta dall’orgoglio, fosse in grado di conoscere Dio. Questo approccio li portava a concepire l’universo non come un meccanismo cieco, ma come un ordine morale e spirituale. La realtà, secondo loro, è intrinsecamente intelligibile, finalistica, attraversata da un principio di bene. L’essere umano ha una natura razionale, non solo nel senso logico ma nel senso più profondo di partecipazione all’intelligenza divina. Perciò, ogni forma di relativismo morale era per loro inaccettabile. Il bene non è soggettivo, ma universale, eterno, riconoscibile da chiunque possegga una mente lucida e un cuore integro. Questa visione si rifletteva anche nella loro idea di religione. I Platonici rifiutavano tanto il dogmatismo ecclesiastico quanto l’entusiasmo settario. La vera religione, dicevano, è quella che trasforma l’anima, non quella che impone rituali o dottrine. In questo, si ricollegavano a una lunga tradizione mistica e spirituale che attraversava il cristianesimo, pur aprendosi anche a una concezione più universale della verità religiosa. Credevano che ogni essere umano, anche fuori dalla fede cristiana, potesse avere accesso alla verità divina se mosso da sincera ricerca e rettitudine morale.

L’impatto dei Platonici di Cambridge non fu immediato, né rumoroso. Non dettarono mode né imposero sistemi, ma le loro idee circolarono silenziosamente nei dibattiti filosofici e teologici del secolo successivo. Le loro riflessioni anticiparono il deismo illuminista inglese, influenzarono pensatori come Leibniz, Samuel Clarke e George Berkeley, contribuendo alla nascita di una teologia morale più razionale, libera dal dogma ma non scettica. Il loro tentativo di riconciliare scienza, filosofia e religione può apparire oggi anacronistico, ma è proprio la loro marginalità storica a renderli attuali. In un’epoca come la nostra, segnata da una crescente polarizzazione tra tecnicismo scientista e rigurgiti di spiritualismo acritico, la loro proposta di un sapere che sia al contempo razionale e spirituale, scientifico e morale, si rivela sorprendentemente moderna. Non cercavano certezze assolute, ma un equilibrio profondo tra pensiero e vita.

I Platonici di Cambridge rappresentano, dunque, una delle voci più originali del pensiero europeo moderno. Immersi in un’epoca inquieta, seppero opporsi alla banalizzazione della religione e alla disumanizzazione della filosofia. La loro fede nella ragione illuminata, nella bontà intelligibile dell’universo e nella dignità spirituale dell’uomo è una lezione ancora attuale. Non furono utopisti né ideologi, ma pensatori capaci di parlare al cuore e alla mente. E proprio per questo, meritano di essere riscoperti.