Il concetto di persona è una delle nozioni più dense e trasformative del pensiero occidentale. Si tratta di un’idea che attraversa la filosofia, la teologia, l’antropologia, il diritto e la bioetica, assumendo significati sempre nuovi, a seconda dell’epoca e del contesto culturale. La sua evoluzione ha conosciuto momenti di svolta radicale, a partire dall’incontro tra la riflessione filosofica greca e la teologia cristiana, fino alla sua riformulazione moderna e alle sfide che la contemporaneità, con le sue crisi e le sue innovazioni tecnologiche, impone. In questa breve ricostruzione storica e concettuale, si distinguono alcuni snodi fondamentali che hanno reso possibile il significato attuale del termine persona.

Nonostante la piena valorizzazione della persona avvenga nel contesto cristiano, la cultura greca aveva già gettato i semi teoretici che hanno reso possibile tale sviluppo. Il pensiero filosofico dell’antichità, pur privo di una nozione compiuta di persona come soggetto irripetibile, aveva elaborato concetti che avrebbero poi costituito l’ossatura della futura riflessione personalista. Nella filosofia di Platone, in particolare in alcuni dialoghi maturi – il Fedone, il Simposio e la Repubblica – viene fuori un’immagine dell’anima come principio spirituale, immateriale e immortale, chiamato a elevarsi al mondo delle Idee. L’anima è portatrice di razionalità, desiderio del bene e tensione verso l’Assoluto. Sebbene Platone si muova ancora nell’ambito del pensiero universale e non colga la singolarità concreta dell’individuo, il suo modo di concepire la vita spirituale è già interioristico e anticipa la struttura della persona come soggetto cosciente.

Aristotele introdusse la nozione di sostanza individuale (ousia) e concepì l’essere umano come ζῷον λόγον ἔχον (zoon logon echon), un essere dotato di logos, cioè di linguaggio, ragione e capacità deliberativa. L’etica aristotelica è fondata sulla formazione del carattere e sulla ricerca del bene attraverso la virtù. L’individuo viene considerato in quanto partecipe della ragione universale, e la sua realizzazione personale è strettamente legata alla vita sociale e politica. Tuttavia, Aristotele non tematizza la persona come soggetto autonomo e irriducibile, poiché la sua prospettiva tende a privilegiare l’universale piuttosto che l’unicità irripetibile.

Nel periodo ellenistico, Panezio di Rodi e Posidonio iniziarono a porre maggiore attenzione alla soggettività morale, distinguendo tra l’identità sociale e l’identità interiore. Lo Stoicismo affermò l’idea dell’uomo come cittadino del mondo, guidato dalla ragione universale, e sviluppò una prima nozione etica di interiorità, che sarebbe stata poi raccolta e approfondita dai pensatori cristiani. Con il neoplatonismo e Plotino, si ebbe una visione spirituale radicalmente interiorizzata dell’essere umano. L’anima, per Plotino, è entità autonoma, capace di autocomprensione e di ritorno all’Uno. L’itinerario ascetico plotiniano è segnato da una tensione verso la purificazione, l’unificazione interiore e il superamento della molteplicità.

Tuttavia, nonostante queste intuizioni, la filosofia greca non giunse mai a riconoscere pienamente la persona quale centro irriducibile di coscienza, libertà e relazione. Mancava quella svolta ontologica, che avrebbe permesso di vedere nel singolo essere umano non solo un frammento del cosmo ma un io insostituibile, fondamento di responsabilità e valore.

Il Cristianesimo è stato il primo sistema di pensiero ad attribuire al concetto di persona una qualità ontologica e non meramente funzionale, sociale o psicologica. Il termine persona (dal latino per-sonare, “risuonare attraverso”, in origine legato alla maschera teatrale) è stato adottato in ambito filosofico e teologico per indicare una sostanza individuale di natura razionale (secondo la classica definizione di Boezio). Tuttavia, nel contesto della riflessione teologica trinitaria dei primi secoli, quel termine fu assunto e trasformato profondamente. La difficoltà di esprimere filosoficamente la coesistenza di tre realtà distinte (Padre, Figlio e Spirito Santo) nell’unica sostanza divina, portò i teologi cristiani, in particolare i Padri della Chiesa, a usare il concetto di persona per indicare le tre ipostasi divine. La persona venne così intesa non come maschera o funzione, ma come soggetto unico, sussistente in sé e capace di relazione.

Agostino d’Ippona giocò un ruolo fondamentale nel passaggio dal linguaggio biblico a una teologia sistematica della persona. Nella sua opera De Trinitate, esaminò la dimensione interiore dell’essere umano, individuando nella triade di memoria, intelletto e volontà un riflesso dell’immagine di Dio. Questo modello antropologico permette di affermare che ogni essere umano, proprio in quanto persona, è irripetibile e destinato a una relazione personale con Dio. L’apporto di Tommaso d’Aquino, nel XIII secolo, consolidò questa visione, definendo la persona, nella sua Summa contra Gentiles, “subsistens in natura rationali vel intellectuali” (essere sussistente dalla natura razionale o intellettuale): un essere dotato di intelligenza e volontà, capace di autodeterminazione e comunione.

Con questa svolta, la persona non è più solo un’astrazione filosofica, né un’entità dissolta nel cosmo, ma un centro unico di vita spirituale e responsabilità morale. È l’essere umano visto non come particella dell’universale, ma come volto concreto, degno di rispetto in quanto tale. Questo paradigma personalista, nato in ambito teologico, gettò le basi per lo sviluppo dell’etica della responsabilità e dell’idea moderna di soggettività.

Con l’età moderna, il concetto di persona subì un’importante trasformazione: da realtà ontologica e relazionale divenne progressivamente sinonimo di soggetto pensante, autocosciente, autonomo. René Descartes, con la sua celebre affermazione “Cogito, ergo sum”, inaugurò la stagione della soggettività moderna. L’essere umano fu definito primariamente dalla sua capacità di pensare, di dubitare, di essere consapevole di sé. La persona coincideva, ormai, con la coscienza individuale, capace di porsi quale fondamento di ogni certezza e di ogni realtà. Il corpo diventava quasi secondario e ciò che contava era l’io pensante, il soggetto razionale.

Immanuel Kant, nel XVIII secolo, recuperò la centralità della persona, pur riformulandone il significato in senso etico. Nella Critica della ragion pratica e nella Metafisica dei costumi, afferma che la persona è un fine in sé, mai un mezzo per altro. La sua dignità deriva dalla capacità di autoregolarsi moralmente attraverso la ragione. La persona è, dunque, soggetto morale autonomo, fondamento della legge morale universale. Con Kant si affermò un’idea di persona che sarebbe stata alla base dei moderni diritti umani, intesi come espressione della razionalità morale di ciascun individuo.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel reinserì la persona in una cornice storica e relazionale. Nella Fenomenologia dello spirito, l’identità personale non è data ma si costruisce dialetticamente nel rapporto con l’altro. La coscienza si costituisce attraverso il riconoscimento reciproco, nella tensione tra sé e il mondo. La persona non è un monade isolata ma un essere storico, sociale, che diventa se stesso solo attraverso il conflitto, la mediazione e la sintesi.

Il XX secolo è stato segnato da eventi traumatici – guerre mondiali, totalitarismi, genocidi – che hanno messo in crisi l’immagine moderna della persona come soggetto razionale e autonomo. Di fronte alla disumanizzazione prodotta dalla tecnica e dall’ideologia, è nato un nuovo umanesimo, centrato sulla riscoperta della persona come valore assoluto, vulnerabile, relazionale. È in questo contesto che si è sviluppato il personalismo, una corrente filosofica che affonda le radici nel Cristianesimo, aprendosi al dialogo con la fenomenologia e la scienza sociale. Emmanuel Mounier, uno dei suoi principali esponenti, ha definito la persona come essere spirituale, storicamente situato, in tensione verso la comunione. La persona non è un individuo chiuso ma un essere per gli altri, capace di dono e di responsabilità.

Karol Wojtyła, nella sua opera Persona e atto, unisce la tradizione tomista con la fenomenologia husserliana, fornendo una visione della persona come soggetto che si realizza nell’azione libera e morale. L’atto non è solo movimento esterno ma espressione della profondità della persona, del suo essere in relazione.

Emmanuel Levinas, invece, ha ribaltato la prospettiva moderna: la persona non si definisce a partire da sé ma a partire dall’altro. Il volto dell’altro è il luogo in cui si rivela l’infinita responsabilità che riguarda ciascuno. La persona non è il soggetto della conoscenza, quanto colui che risponde all’appello dell’alterità. La sua dignità è irriducibile, non perché sia autonoma, ma perché è esposta, vulnerabile, amata prima di essere conosciuta.

Nel mondo contemporaneo, la nozione di persona è al centro di nuove sfide e controversie. La bioetica interroga i confini dell’umano: è persona un feto? Un embrione? Un paziente in coma? La discussione si divide tra chi adotta una concezione funzionalista, come Peter Singer, che lega la dignità personale a capacità cognitive misurabili, e chi, invece, difende una visione ontologica, secondo cui la sola appartenenza alla specie umana basta per riconoscere l’altro come persona.

Anche il diritto affronta interrogativi cruciali. Le persone giuridiche, come le imprese o gli Stati, hanno diritti e doveri: ma sono davvero persone? E che dire dell’Intelligenza Artificiale? Alcune proposte avanzano l’idea di una personalità elettronica, capace di agire autonomamente e di interagire con il mondo umano. Tuttavia, resta aperta la questione se la persona sia riducibile a un insieme di funzioni o se esista qualcosa di irriducibile, un nucleo di interiorità e di libertà che nessuna macchina potrà mai simulare pienamente.

In conclusione, il concetto di persona è una conquista complessa e stratificata, nata dall’incrocio tra pensiero greco, rivelazione cristiana, svolta moderna e sensibilità contemporanea. Dalla sostanza razionale alla coscienza morale, dall’interiorità alla responsabilità per l’altro, la persona è il centro dinamico della nostra civiltà. In un’epoca segnata da crisi antropologiche, da disumanizzazione tecnologica e da nuove forme di sfruttamento, riaffermare il valore della persona significa difendere ciò che di più umano esiste: la libertà, la dignità, la relazionalità e il mistero dell’io che guarda, ama, risponde.

Il concetto di famiglia occupa un posto fondamentale nel pensiero politico e filosofico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in particolare all’interno della sua opera Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Per comprendere appieno il ruolo che la famiglia svolge nel sistema hegeliano, bisogna situarla all’interno della sua teoria dell’eticità (Sittlichkeit), cioè la dimensione in cui la libertà individuale non è più astratta o meramente soggettiva, ma si realizza concretamente all’interno delle istituzioni sociali e politiche.

Il concetto di famiglia occupa un posto fondamentale nel pensiero politico e filosofico di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, in particolare all’interno della sua opera Lineamenti di filosofia del diritto (1820). Per comprendere appieno il ruolo che la famiglia svolge nel sistema hegeliano, bisogna situarla all’interno della sua teoria dell’eticità (Sittlichkeit), cioè la dimensione in cui la libertà individuale non è più astratta o meramente soggettiva, ma si realizza concretamente all’interno delle istituzioni sociali e politiche.

La caratteristica distintiva dell’AI rispetto al Leviatano di Hobbes risiede nella sua decentralizzazione. Mentre il Leviatano è rappresentato come un’entità singola e sovrana, che detiene tutto il potere, l’autorità dell’AI è distribuita attraverso una rete di attori. Questa rete include governi, aziende tecnologiche e sviluppatori indipendenti, che detengono diverse forme di potere regolatorio. Il controllo dell’AI, dunque, non è concentrato in un’unica figura sovrana, ma frammentato e diffuso attraverso un complesso sistema di governance algoritmica. Questo cambia radicalmente il modo in cui dobbiamo pensare al potere nell’era digitale.

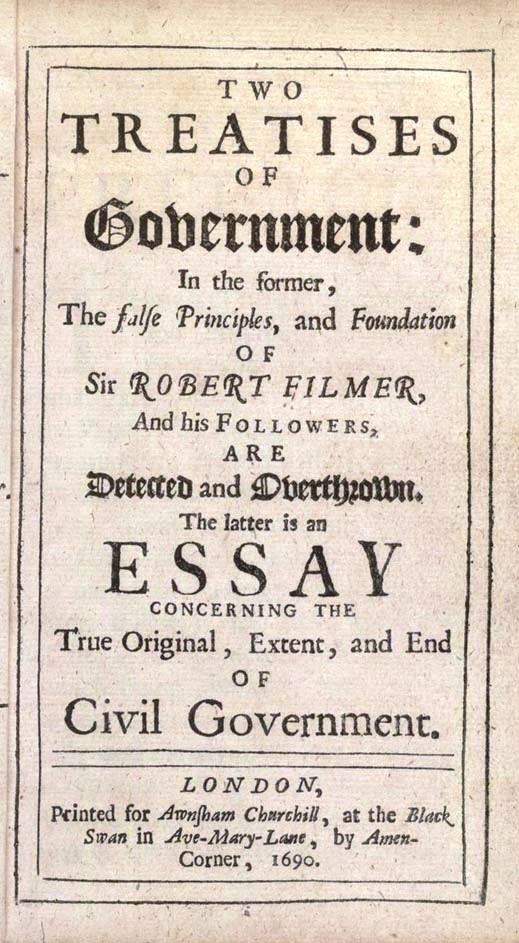

La caratteristica distintiva dell’AI rispetto al Leviatano di Hobbes risiede nella sua decentralizzazione. Mentre il Leviatano è rappresentato come un’entità singola e sovrana, che detiene tutto il potere, l’autorità dell’AI è distribuita attraverso una rete di attori. Questa rete include governi, aziende tecnologiche e sviluppatori indipendenti, che detengono diverse forme di potere regolatorio. Il controllo dell’AI, dunque, non è concentrato in un’unica figura sovrana, ma frammentato e diffuso attraverso un complesso sistema di governance algoritmica. Questo cambia radicalmente il modo in cui dobbiamo pensare al potere nell’era digitale. Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.

Nel magnum opus Due trattati sul governo, pubblicata anonima nel 1690, John Locke tesse una tela intricata e raffinata di idee, che hanno plasmato i fondamenti del pensiero liberale moderno. Quest’opera non è un semplice trattato politico, ma attraversa l’essenza stessa della libertà e della legittimità politica, un inno ai diritti innati dell’individuo e alla sovranità del popolo.