Nelle sue lunghe passeggiate solitarie, particolarmente nella natura incontaminata di Sils-Maria, Nietzsche trovava non solo uno spazio di riflessione ma anche un modo per lenire le sofferenze fisiche e psicologiche che lo affliggevano. Il Nietzsche, poi, delle serate conviviali a casa di Malwida von Meysenbug, circondato da amici e intellettuali, sembra quasi ingenuo, distante dal filosofo titanico e tormentato che emerge dai suoi scritti più tardi.

Nietzsche, come uomo, è stato certamente malato, ma ciò che ha aggiunto alla storia universale e alla filosofia trascende ogni dolore fisico. Il suo pensiero, radicato nel profondo dell’esperienza umana, si eleva sopra la condizione corporea, superando le limitazioni della malattia. In questo, esemplifica una tensione centrale della sua filosofia: il conflitto tra spirito e corpo, tra ciò che è spirituale e ciò che è fisico. Per Nietzsche, lo spirito – inteso come forza creativa e vitale – non può essere contenuto dalle debolezze del corpo; esso aspira sempre a qualcosa di più alto, a una dimensione che trascende le sofferenze materiali.

Il conflitto nietzschiano è, in un certo senso, un martirio. La vita del filosofo solitario a Sils-Maria assume tratti quasi sacri, come se egli fosse un martire della propria ricerca interiore. Questo conflitto tra spirito e forma non è solo un tema filosofico astratto, ma si riflette concretamente nella vita di Nietzsche. Da un lato, vi è lo spirito, che il cristianesimo ha scoperto e definito come una realtà in continua trasformazione: uno spirito che non muta cessa di essere tale, perché la sua essenza è quella di una forza dinamica, instancabile, sempre in divenire. Dall’altro lato, vi è la forma, che rappresenta l’ordine, la quiete, la stabilità delle figure ben delineate.

Questo contrasto può essere interpretato come una lotta tra due tradizioni culturali: quella occidentale, caratterizzata dallo spirito assoluto e inquieto, e quella greca, in cui predomina il cosmo, il mondo delle figure e delle forme. Nella tradizione occidentale, e in particolare nella cultura europea, lo spirito è visto come una forza creativa, illimitata e in costante evoluzione. Nietzsche, con la sua concezione del superuomo e della volontà di potenza, incarna questo spirito irrequieto, che rifiuta ogni forma statica e cerca continuamente di superare se stesso.

Dall’altro lato, la cultura greca, da cui Nietzsche trasse molta ispirazione, era basata su un’idea di equilibrio, di bellezza e di ordine cosmico. Il mondo greco era un mondo di figure definite, di forme armoniche che riflettevano una visione del mondo stabile e comprensibile. Nietzsche, tuttavia, non riuscì mai a trovare una sintesi tra questi due poli. La sua vita stessa testimonia questa contraddizione: da una parte, la tensione infinita dello spirito, dall’altra, l’incapacità di trovare una forma adeguata per contenere e ordinare questa forza creativa.

Nella cultura latina, lo spirito è visto come una “luce intellettuale piena d’amore”, una forza che illumina e guida. Nella tradizione germanica, invece, lo spirito è qualcosa di più oscuro, demoniaco e informe, un impeto vitale che si afferma da sé ma che ha bisogno di una forma esterna per trovare una direzione. Nietzsche incarnava questa seconda visione: la sua vita fu una lotta incessante per dare una forma alla sua forza interiore, un tentativo che, in ultima analisi, fallì. Non riuscendo a trovare una forma stabile per la sua vita, finì per autodistruggersi, vittima del suo stesso slancio vitale incontrollato.

In questo contesto, il riferimento a Dioniso diventa centrale. Dioniso, il dio della vitalità caotica, della trasgressione e dell’ebbrezza, rappresenta per Nietzsche una forza primordiale e creativa, ma anche pericolosa. Il filosofo si identificò con questa figura, ma allo stesso tempo si trovò incapace di integrare la potenza dionisiaca nella struttura ordinata del mondo occidentale. Il fallimento di Nietzsche nel trovare una forma per il suo spirito dionisiaco segnò la sua fine. Dioniso, perso nel mondo occidentale, non fu in grado di offrirgli una figura chiara e definita, lasciandolo in balìa delle sue stesse contraddizioni.

Il destino oscuro di Nietzsche, segnato dalla follia negli ultimi anni della sua vita, sembra quasi inevitabile alla luce di questa tensione irrisolta. Forse è proprio in questa lotta senza esito che si trova il senso ultimo della sua esistenza: una vita dedicata a un ideale irraggiungibile, un conflitto tra forze opposte che non trovano mai una sintesi.

Il destino oscuro di Nietzsche, segnato dalla follia negli ultimi anni della sua vita, sembra quasi inevitabile alla luce di questa tensione irrisolta. Forse è proprio in questa lotta senza esito che si trova il senso ultimo della sua esistenza: una vita dedicata a un ideale irraggiungibile, un conflitto tra forze opposte che non trovano mai una sintesi.

Lou Salomé, la figura femminile che attraversò la vita di Nietzsche, rappresenta un altro elemento chiave di questa dinamica. Passò accanto a lui come una “stella errante in una notte d’agosto”, una presenza luminosa ma distante, che non poteva mai diventare veramente parte della sua vita. Per Nietzsche, forse, Salomé rappresentava un ideale di ordine e armonia, una figura che avrebbe potuto dare una forma alla sua esistenza caotica. Ma Salomé rifiutò questo ruolo. Non accettò di penetrare nel cerchio di caos di Nietzsche, né di dare un ordine alla sua esistenza.

Questo rifiuto lasciò Nietzsche solo con il suo conflitto interiore. Salomé, che per lui poteva essere una sorta di stella fissa, una guida stabile in un mondo di disordine, rimase una figura lontana, irraggiungibile. La sua distanza permise a Nietzsche di proiettare su di lei il suo ideale, ma allo stesso tempo lo condannò a una solitudine ancora più profonda. In questo senso, l’amore non consumato e irraggiungibile per Lou Salomé può essere visto come una metafora dell’intera esistenza di Nietzsche: un desiderio impossibile da realizzare, ma che proprio per questo rimane una verità eterna, una “grande menzogna” che continua a essere impossibile per sempre.

La vita di Nietzsche testimonia la tragicità del suo pensiero: una tensione tra forze opposte un conflitto tra spirito e forma, tra caos e ordine, che rimane irrisolto fino alla fine.

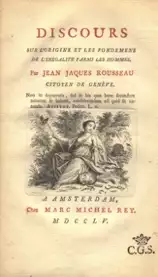

Il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, pubblicato nel 1755 da Jean-Jacques Rousseau, costituisce, senza dubbio, uno dei testi più significativi della filosofia politica del XVIII secolo. Con quest’opera, Rousseau rispose a un concorso indetto dall’Accademia di Digione, che poneva la seguente domanda: “Qual è l’origine della disuguaglianza tra gli uomini, ed è essa autorizzata dalla legge naturale?”. Il filosofo ginevrino non si limitò a replicare in maniera diretta, ma costruì una riflessione ampia e articolata sulle condizioni originarie dell’uomo e sul processo storico che ha portato alla formazione delle società moderne, segnate da profonde ingiustizie.

Il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini, pubblicato nel 1755 da Jean-Jacques Rousseau, costituisce, senza dubbio, uno dei testi più significativi della filosofia politica del XVIII secolo. Con quest’opera, Rousseau rispose a un concorso indetto dall’Accademia di Digione, che poneva la seguente domanda: “Qual è l’origine della disuguaglianza tra gli uomini, ed è essa autorizzata dalla legge naturale?”. Il filosofo ginevrino non si limitò a replicare in maniera diretta, ma costruì una riflessione ampia e articolata sulle condizioni originarie dell’uomo e sul processo storico che ha portato alla formazione delle società moderne, segnate da profonde ingiustizie.